Должность:

Кинооператор студии «Дальтелефильм»Работа в ГТРК:

1970 (?) - 1991 гг.Программы и фильмы:

Фильмография кинооператора Николая Назарова на студии «Дальтелефильм»:

1971 г., «Там, где растет рис»;

1974 г., «Ступени почета», «Ермак» (Третий поход «Ермака»);

1975 г., «Лесная быль»;

1976 г., «Крылатые моряки», «Уссурийский заповедник»;

1977 г., «Пограничники», «Восточный причал России»;

1978 г., «Огненный десант»;

1979 г., «Найти себя», «Поющая раковина»;

1980 г., «Наследство», «Где курится Авача»;

1985 г., «Палитра жизни», «Праздники моего города»;

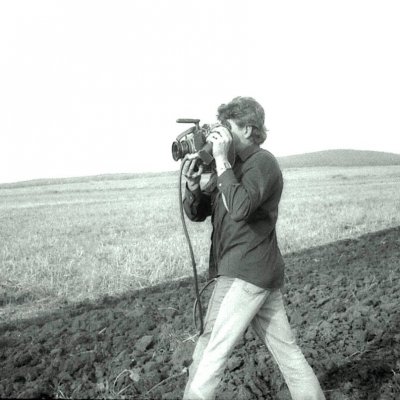

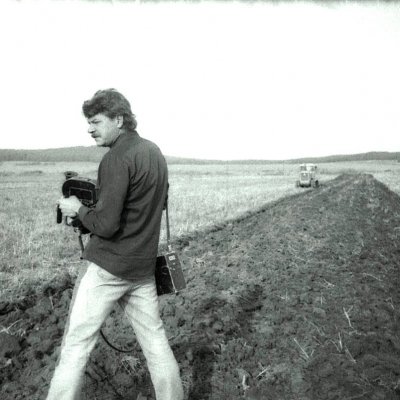

1986 г., «Что посеешь», «Уважаемые товарищи инженеры»;

1987 г., «Не с первого взгляда», «Юнги», «Продолжение следует»;

1988 г., «Как там в Арсеньеве?», «Монолог на фоне тайги», «Каскад»;

1990 г., «Я дойду до полюса».

Биография:

Вместо биографии

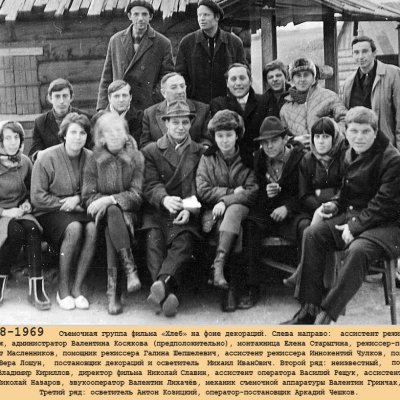

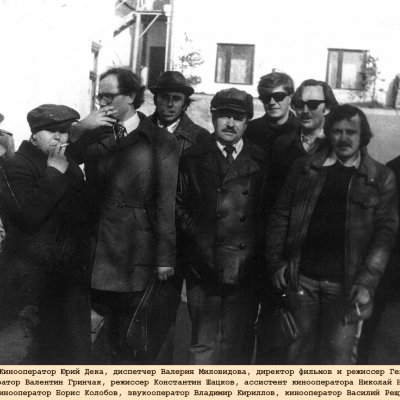

Из книги кинорежиссера Владимира Патрушева «Трунька»:

Друг мой Колька

Я хорошо помню его отца. Высокий, седовласый, с ясными пронзительными глазами. Казалось, что он видит тебя насквозь, и становилось стыдно от того проступка, которого ты еще не совершил. Николай Алексеевич Назаров был фотокорреспондентом ТАСС по Приморскому краю, главным среди своих коллег-корреспондентов. Он снимал еще командарма Блюхера, Хасанский конфликт в 1938 году, события на острове Даманский в 1969 году.

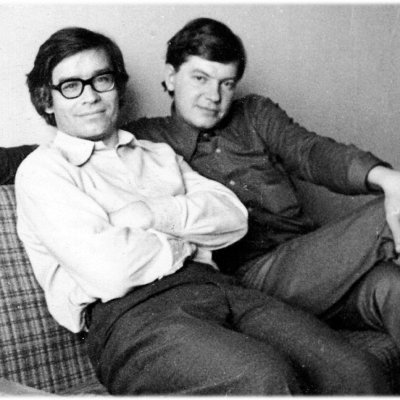

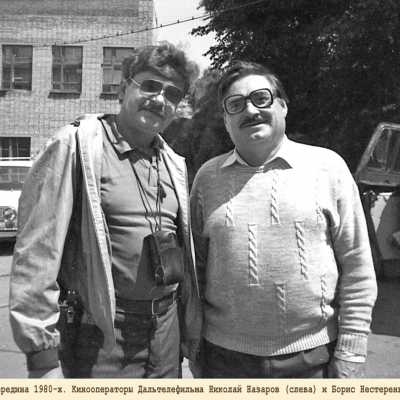

И было у старшего Назарова два сына: старший Лешка и младший Колька. Они были очень разными эти братья: Алексей был более трудолюбив и покладист, но менее талантлив, Колька же, напротив, был безумно талантлив и настолько же ленив. Оба пошли по стопам отца: старший работал ассистентом оператора на Приморском корпункте Дальневосточной студии кинохроники, а младший — на студии Дальтелефильм сначала ассистентом, а потом и оператором. В конечном итоге они встретились на «Восток-ТВ». Алексея я знаю плохо, мой рассказ будет о младшем брате — Николае Николаевиче Назарове.

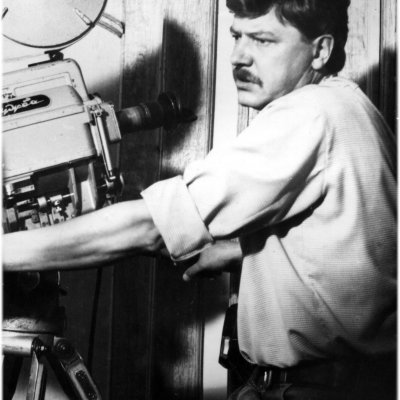

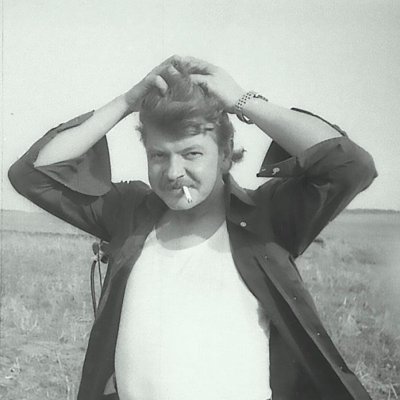

Колька был высокого роста, привлекательной внешности, хорошо готовил пищу, мог легко ушить брюки и сделать модную прическу. Талантливый человек — талантлив во всем. Фотографировать плохо он не умел, чувство композиции у него было врожденное. Снимать на фото или кинопленку для него было так же естественно, как дышать. А какие у него были невесты..! Одна краше другой, от зависти можно было лопнуть. Он долго выбирал, выбирал, выбирал, пока его не выбрали самого. На семейную жизнь он никогда не жаловался, но я не думаю, чтобы он был сильно счастлив в браке. Дочек своих он любил — это точно.

На нашей студии работали в основном операторы-практики, которые постигали азы мастерства от своих наставников, работая поначалу осветителями, потом ассистентами, пока не получали самостоятельную работу. Режиссеры не очень охотно рискуют брать на фильм дебютантов. Я рискнул и взял на картину «Там, где растет рис» Колю Назарова, и не прогадал. Я рассказывал в какой-то из глав, что, когда Коля привозил сюжет с фабрики «Заря», все работницы у него выглядели так, что хоть сейчас под венец не зови. И на сей раз, благодаря оператору, лента приобрела лирическую интонацию, в отличие от производственной, выписанной в сценарии. Литературную основу создал некто Петр Коропатов, личность весьма загадочная. Он числился в Комитете по ТВ и РВ на должности инженера по технике безопасности. В Белом доме с голубыми глазами у него было рабочее место. Работа была не пыльная, но, тем не менее, он допоздна просиживал над какими-то бумагами. Я долго наблюдал за ним и, наконец, решился спросить его, над чем трудится.

— Понимаешь, Володя, я сделал открытие в ядерной физике. Сейчас надо сделать кой-какие расчеты и отправить мои мысли в Академию наук.

Я, конечно, покивал головой в знак одобрения, а про себя подумал, что если это открытие такое же, как сценарий «Риса», то Академии наук придется основательно поломать голову. В общем, кино нам с Колькой приходилось сочинять на ходу, да и разве впервой было подменять сценариста на съемочной площадке?

Я уже говорил, что в молодые годы мы все играли в большое кино. И здесь, на «Рисе», задумал я эпизод «Прорыв дамбы». По драматургии вкратце это должно было выглядеть так: «Студенческая молодежь на практике в совхозе. Вечерняя дискотека. Поет парнишка, молодежь танцует. И в этот момент налетает тайфун, вода прорывает дамбу. И студенты, отбросив танцы, бегут спасать рисовые чеки».

Сейчас мне смешно это вспоминать, но тогда было не до смеха. Съемка технически сложная. Для нее необходимы, как минимум: ветродуй, пожарная машина и электростанция. Слава Богу, что у нас в съемочной группе директором была Баба Света — Светлана Васильевна Султанова, которая могла достать все, даже слона, если понадобится. Ветродуй и электростанцию пробивная женщина пригнала из Хороля. Это за 40 километров от Астраханки, где снимался этот эпизод. Электростанция — это понятно, дизельный генератор на колесах, а о ветродуе надо рассказать. По существу, это двигатель от реактивного самолета, закрепленный на самоходной тележке. Военные умельцы собрали его для практического применения: очищать аэродром от снега. Когда его запустили на самую маленькую скорость, он так взревел, что мы сразу прозвали его Змеем Горынычем. Я думаю, что если бы запустили его на полную мощность, то могли сдуть всю деревню. За деревней был какой-то бесхозный водоем вроде брошенного карьера. Там мы и решили испытать Змея Горыныча. Коля приготовил камеру, служивый направил аппарат на водоем, я закричал: «Мотор! Камера!» Взревел Горыныч, заглушая все вокруг, вода забурлила, из водоема полетели какие-то коряги. Картинка впрямь из фильма «Миллион лет до нашей эры», был в то время такой в прокате.

Теперь история с пожарной машиной. В деревне она была одна и сиротливо стояла в гараже, покрытая пылью. Завели, заправили водой, подключили шланги. Когда пустили по ним воду, они все полопались, как воздушные шарики — сгнили от долгого неупотребления. Хорошо, еще мы оказались здесь со своей дурацкой затеей, а если бы реальный пожар. Тут меня охватила гордость, что на некоторое время, пока снова не сгниют шланги, наша съемочная группа обезопасила деревню от пожаров.

Наступил день съемок. В первый вечер мы удачно сняли дискотеку. Парнишка хорошо пел хит того времени:

Посуда бьется для удач.

Не плачь, красавица, не плачь.

Я все сокровища Земли

Отдам, взамен твоей любви.

Студенты лихо отплясывали. На следующий день начали городить съемку на дамбе. Маята была жуткая. Дамба узкая — не развернешься. Но светильники светили, ветродуй дул, пожарная машина поливала дождь. Что-то там наснимали. Как любил поговаривать после съемки Василий Рещук: «Экран покажет!»

Экран показал, что наши страдания на дамбе были напрасными. Усилий было затрачено море, а на экране лужа. Но эпизод надо было спасать. В дворике нашей студии сделали небольшой макет дамбы, и «прорыв» произошел на комбинированном кадре. Потом нашли мальчика, который пел на дискотеке песню. Вечером, поливая его из обычного водопроводного шланга, сняли замечательные крупные планы в эпизод «Прорыв дамбы» без ветродуя и пожарной машины. Хорошо еще, что в советские времена ветродуи, вертолеты и пожарные машины нам доставались бесплатно. Попробуй бы я сейчас нагородить подобную съемку — в трубу бы вылетел: Горыныч за час сжирает тонну керосина, да и вертолет может обойтись в копеечку. В кино, прежде чем снимать, надо хорошенько подумать и использовать все ухищрения для обмана зрителя, которые открыла мировая кинематография. Гриффит придумал монтаж, чтобы сэкономить деньги, а первый Кинг Конг был размером в 50 см.

Снимали мы с ним и в морях. На картине «Капитан Никитин» он работал ассистентом оператора у Юры Кудрина. Я думаю, что Колька не ограничивался ассистентскими функциями, скорее всего, он был вторым оператором на фильме. С ним вообще было легко работать. Команда траулера провожала нас как родных. Месяц, который мы прожили на СРТМе «Невельский комсомольц» пролетел как один день. А пять дней возвращения домой на плавбазе «Адмирал Захаров» показались нам вечностью. Отсутствие работы, изматывающая мертвая зыбь и голодные клопы в каюте. Ночью спать приходилось при свете. Кольку, который спал на верхней полке, паразиты не так беспокоили, прожорливые насекомые на ужин выбрали меня. Я вспомнил Сиваковку, где мы снимали с Колькой эпизод для фильма «Там, где растет рис». Так там нас чуть не сожрали комары. Эти летающие кровососы спокойно прокусывали брезент. Мы спасались тем, что скручивали огромные самокрутки и курили их, укрывшись плащ-палатками. Сейчас думаю, а ради чего мы так страдали? Добро бы фильмы нас пережили, а то остался пепел.

С Колей мы снова встретились в 1975 году на фильме «Лесная быль». Таежный поселок Веселый, снег по колено и вечно пьяные лесорубы. Представьте себе картинку. Раннее седое утро. Сквозь сорокаградусный мороз пробиваются первые лучи солнца, освещая барак лесорубов и их подруг. Из проруби на речке умывается обнаженный по пояс мужик. Он смывает с себя кровь после пьяной драки. Начальник участка при встрече с нами грустно поведал:

— Меня, наверное, и поставили здесь начальником, потому что я один непьющий.

На моих изумленных глазах лесоруб выпивал из горла бутылку водки, заводил мотопилу и шел валить каскадом4 деревья. Нам бы про все это снимать кино, про хамское отношение к лесу, про повальное пьянство, про скотские условия жизни. А вместо этого мы лепим сказочку про дружбу взасос лесников и лесорубов, да еще издевательски называем кино «Лесная быль». Мы с Колей ваяем этакую зимнюю «пастораль». С другой стороны, нельзя правду, так хоть с фактурой поиграться.

Лесные картинки у Коли выходили замечательно. Однажды эффектный кадр чуть не стоил нам жизни. Мы нашли очень выигрышную точку на лесовозной дороге. Отсюда можно было снять встречный план идущего с сопки лесовоза, в этом месте он делал поворот на 90 градусов и удалялся от нас вниз. На повороте он цеплял хлыстами сугроб снега, прочерчивая правильную дугу. На верхнем складе мы предупредили, что будем снимать такой кадр, и чтобы лесовоз в этой точке не останавливался, увидев камеру. Мы поехали на точку, встали, отступив метр от прочерченной хлыстами в снегу линии, поставили штатив и стали ждать. Ждали долго, больше часа. Наконец, лесовоз появился, тяжело приближаясь на нас всей громадой. Коля снимает, не отрываясь от камеры. Машина уходит на поворот, и вдруг я вижу: на нас неумолимо надвигается огромное бревно. Я хватаю Колю и валюсь вместе с ним назад в сугроб, он увлекает за собой камеру… Бревно просвистело над нашими распластанными телами. Оказалось, что на верхнем складе перестарались и для киносъемки загрузили не стандартный хлыст, а на два метра длиннее для пущего эффекта. Это нас чуть не сгубило.

Один кадр мы сделали впрямь эпический: натянули канатную дорогу от лесоповала до верхнего склада. Кадр начинался с валки леса, потом камера проезжала сучкорубов и останавливалась возле площадки, где грузят хлысты на лесовозы. На наше счастье к нам приехал Леша Назаров с камерой в самый пиковый день. Да еще пошел легкий снежок — идиллия невообразимая. Два «брата-акробата» вошли в раж и в этот съемочный день сняли где-то 400-500 метров пленки. В конечном итоге с канатной дороги за весь съемочный период мы сняли три хороших проезда.

Кино вышло красивенькое, но не про что, как говорится, не нашим, не вашим. Меня постигло разочарование. А другой, правдивый фильм, нам, по любому, не дали бы сделать. Картину, конечно, приняли без замечаний, но горький осадок от вранья остался. Я бросил кино и ушел работать на завод. Заводские «каникулы» у меня длились где-то полтора-два года, а потом меня снова сманили в кино на фильм «Пограничники», о чем я рассказывал в предыдущей главе.

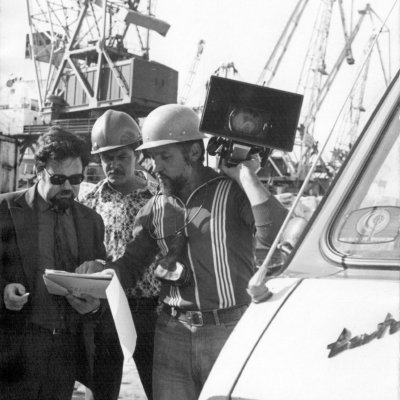

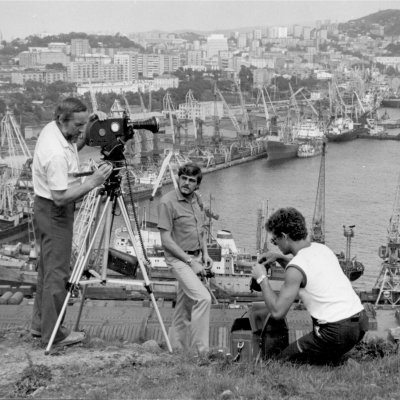

На картине «Восточный причал России» работали два оператора: Витя Жлоба снимал морскую часть фильма, Коля сухопутную, причем съемки проходили на чеках рисоводческого совхоза. На сей раз без фокусов с тайфуном, в этом фильме одним из главных вопросов, которые я задавал нашим героям, был: «Есть ли душа?»

— Конечно, есть, — отвечает директор Даубихинского совхоза Горяинов, — разве без души можно вырастить хлеб?

Поймать такую фразу было неимоверной удачей, но по закону подлости, изображение этого кадра оказалось в браке. Ехать всей съемочной группой в поля, у нас уже не было ни времени, ни сил.

Вызвали Горяинова в город, загнали его «Волгу» в съемочный павильон, объяснили задачу… Мы потратили много пленки и времени, но повторить эту фразу так, как она звучала в первый раз, также искренне и убедительно, наш герой не смог. Он же не актер.

И еще на этом фильме нам с Колькой предстояло поступить в университет. Так совпало, что письменная работа на вступительных экзаменах попадала на конец съемочного периода фильма. Ни съемки, ни экзамены переносить было нельзя. Тогда порешили так. Коля, получив задание, остается снимать на рисовых чеках в Приханкайской долине, а я еду в город Владивосток писать за Назарова сочинение. Писать я не боялся, а боялся разоблачения. На экзамен я проник без проблем, а когда начал писать, увидел среди наблюдающих на экзамене Галину Яковлевну Островскую. Я написал работу, сдал и быстренько шмыгнул в коридор. И все-таки засветился, следом за мной вышла Островская.

— Ты что? — зашипела она на меня.

— Да, вот… Съемки… Надо… — пробормотал я что-то не вразумительное.

— Да я бы хоть у тебя ошибки проверила, а сейчас, когда сдал, уже поздно.

Но все обошлось, я сочинение написал на четверку, так что мы с Колькой не только кино сняли, но и в ДВГУ поступили на факультет журналистики. Я тогда и не мог предположить, что когда-то буду там преподавать. К сожалению, журфак Коля так и не окончил. Некогда нашим операторам было учиться, да и лень. Насколько я знаю, Роман Николаевич Ильин, посмотрев работы наших молодых операторов Коли и Вити Жлобы (о нем я напишу отдельно) приглашал поступать на заочное отделение ВГИКа без вступительных экзаменов. Не захотели, а может быть тогда и Колина судьба по-иному бы сложилась. Хотя я сам себе противоречу, судьба — есть судьба.

Осенними теплыми денечками нас, киношников, как и весь советский народ, выгоняли, на свежий воздух собирать картошку, оказывать посильную помощь родному сельскому хозяйству. Студийный автобус отправлялся в 9 часов от студии и по дороге через город подбирал «волонтеров». Я стоял на трассе в районе 11 километра, меня должны были забрать последним.

— Залезай, Пат, чего ждешь, — крикнули из автобуса.

— Да меня, в принципе, должны взять на УАЗик. Я заранее договорился поехать с ними.

Там подбиралась хорошая компания. Возглавлял пробег Сергей Петрович Муромцев, зам. председателя комитета по радио, и наши ребята: Костя Шацков, Валя Лихачев, Коля Назаров и Гена Дружин.

— Залезай, Пат, — позвала Женя Неберова, наша всеми любимая негативная монтажница, — Там они еще кого-то ждут, и потом у нас в компании веселее.

Разве я мог отказать Жене, после недолгих колебаний я запрыгнул в автобус. Простите, ребята!

Рабочий день на поле подходил к концу, а Муромцев с моими коллегами все не приезжали.

— Здесь от жары плавятся мозги, а они, бездельники, где-то там прохлаждаются — ворчал народ.

А «бездельники» наши в это время уже «прохлаждались» в реанимации. Водитель студийного УАЗика грубо нарушил правила дорожного движения, пошел на двойной обгон, машина улетела в кювет и несколько раз перевернулась. А в этой машине должен был ехать и я.

— Ты, Пат, в рубашке родился, — сказала Женя.

— Это тебе, Женечка, спасибо!

К счастью все остались живы, только сильно побились. Может и эта авария сократила им всем жизнь — сейчас уже никого из них нет в живых. Чтобы понять силу удара, то представьте себе стандартную эмалированную кружку, а теперь ту же кружку, только загнутую восьмеркой. Эту кружку Колька сохранил на память, как сувенир.

Через полгода после аварии мы должны запускаться на фильм «Огненный десант» о лесных пожарных. Еще до съемок мы с Колькой ездим по намеченным в сценарии съемочным объектам для осмотра натуры. И в этих поездках все время натыкаемся на какие-то мелкие неудачи: то у Коли палец распухнет, то что-нибудь потеряем. В конце концов, выбрали объект: базу лесных пожарных в Партизанске и выехали на съемку. И снова постоянно какие-нибудь проблемы.

— Колька, — вдумчиво говорю я, — думаю, что все беды у нас от твоей кружки. Надо ее похоронить.

Мы похоронили кружку в лесу недалеко от базы. Внутри нее положили записку: «Хороним тебя с почестями и даем тебе горе-злосчастье в придачу!» Схоронили, устроили поминки, и на следующий день работа пошла, как по маслу. На базе был вертолет КА-26, маленькая удобная машина. На нем, на родном, мы налетали 20 часов. Снимали пожары сверху и забирались внутрь, иногда спускались, чтобы набрать черемши. Пожары нас не тронули, а черемша меня чуть не сгубила.

В очередной раз набрали мы черемши и летим на базу, по дороге жуем травку.

— Ты чего нарвал? — крикнул мне один из пожарных, — это же отрава.

Оказывается, я вместе с черемшой сорвал несколько листков чемерицы и пару из них уже успел съесть. Мы прилетели, и поначалу я ничего не почувствовал, а потом окружающий мир вдруг стал негативным, и я полетел, как пишут в научных статьях, в туннель. Хорошо еще, что скорая помощь быстро приехала и вытащила меня с того света. Мне промыли желудок ведром марганцовки и забрали в больницу, где я провалялся неделю.

Я представляю, что бы было, если бы мы не схоронили кружку. А в остальном, все было прекрасно — мы не только кино сняли, но и баньку пожарным построили. А дело было так.

В первый съемочный день, осматривая базу, я обратил внимание на странный фундамент недалеко от вертолетной площадки.

— Небось, баньку затеваете? — игриво спросил я, вот скоро и попаримся.

— Какой там, — огорченно проговорил Кутилин, начальник Базы лесных пожарных, было бы из чего делать — сделали бы.

— В общем, так, садитесь и пишите подробную смету, вплоть до гвоздя, что вам необходимо. И чем скорее, тем лучше.

В нашей группе директором была Наталья Гранитовна Парфенова. Она, конечно, не Баба Света, но умела многое. Одно отчество чего стоило!

— Значит так, Наташа, бери этот список и дуй прямо к первому секретарю райкома КПСС, через неделю все эти материалы должны быть на вертолетной площадке, а на двадцать первый день мы должны снимать сдачу объекта.

Все пришло в движение, мы летали на пожары, в перерывах снимали строительство баньки, и кульминационным моментом было, конечно, торжественное ее открытие. Замечательная была банька! Метрах в пятнадцати от нее, чуть под горку, был колодец. Напаришься в баньке и бежишь к колодцу, и опрокидываешь на себя ушат колодезной ледяной воды. Кричишь от ужаса и радости. Красота! Но это уже за кадром.

Последней нашей совместной работой с Николаем Назаровым был фильм «Я дойду до полюса». Рекламная картина за синхронной камерой о подготовке Федора Конюхова к походу на Северный полюс. Съемки проводились без меня, я тогда работал на «Радуге», а потому к работе подключился в монтажно-тонировочном периоде. Я еще тогда свято верил в непорочность Федора Конюхова и честно восхвалял его достоинства. И только потом, когда побывал с ним в Арктике, понял, что большинство его достижений — дутые. Коля, видимо, чувствовал это интуитивно, и по кадрам было видно, что Конюхов ему не очень приятен. К примеру, Федор кичится своей набожностью, и даже в квартире имеет свой иконостас. Он так заботится о нем, что прямо в кадре плюет на лик Христа и бережно вытирает икону рукавом своего рубища. Конечно, этот момент я в фильм не вставил.

Вместе мы проработали на 13 фильмах: на четырех он был в качестве ассистента, на девяти работал оператором, и я не помню, чтобы между нами был производственный спор. Коля был человеком бесконфликтным, добрым и немного беспечным.

— Коля, как у нас с пленкой?

— Да есть еще навалом.

И вдруг неожиданно пленка кончалась.

— Все, Григорич, осталось две кассеты, —с улыбкой сообщал он мне.

Также и его жизнь закончилась неожиданно и нелепо, как оборванная лента в киноаппарате. Ему только исполнилось пятьдесят лет.

Из главы «От манды киль!»

Наибольшая физическая нагрузка легла на плечи нашего оператора Коли Назарова. Ташанта, это на Горном Алтае, наверное, самое гиблое место на Земле из тех, где мне довелось побывать. Температура за 40°С мороза, более 2000 метров над уровнем моря. Население — казахи и алтайцы. Из «русских» только воины пограничной заставы и наш герой Камиль Хабибулин. Все жители поголовно добровольные помощники пограничников. Прогуливаемся в первый день по селу, знакомимся с достопримечательностями. Их здесь три: небольшое кафе, закусочная и продовольственный магазин. Возле закусочной сидит пожилой алтаец, курит, рядом стоит на привязи мохноногая монгольская лошадка. Эти лошадки высотой в холке 1,3 метра, питаются неизвестно чем и выносливы как верблюды. На изгородь вдруг села изумительной красоты птица.

— Что за птица? — спрашиваю я деда.

— Чхой гарга, — недружелюбно отвечает чужакам алтаец.

Не успели мы дойти до конца деревни, как нас задержал наряд пограничников. По донесению этого алтайца.

Этих же ДНДшников нам предстояло снимать на учениях.

Представьте себе такой кадр: несется по плоскогорью, поднимая сухую снежную пыль, пограничный УАЗик, а за ним группа из 20 всадников в гражданской одежде с «калашами» на груди, верхом на приземистых монгольских лошадках. Из ноздрей животных вырывается пар, как у Сивки-Бурки, и от того шерсть лошадок покрыта инеем, одежда всадников тоже. Картинка — чистый «вестерн». Эту сцену я придумал, когда мы гуляли по деревне.

Съемку готовили основательно. У пограничного УАЗика сняли правую переднюю дверцу, чтобы не закрывала обзор нашего героя. Оператор стоял на подножке машины справа под углом 45 градусов, привязанный страховочными веревками. Коля должен был сделать на ходу панораму от Камиля, который говорит что-то по рации, на скачущих за ним всадников.

Скорость автомобиля 50-60 км/ час — смертельный трюк. Если учесть, что температура за бортом 42°С мороза, можно себе представить, как холодно было оператору, держащему в руках жужжащую шестикилограммовую железяку.

— Все, режиссер, с тебя бутылка, — сказал Назаров, отрывая от лица заиндевевшую камеру. Легко сказать – бутылка. Конец экспедиции, денег ни у кого почти нет. Но делать нечего, пришлось доставать из заначки последнюю трешку.

На деревню навалилась непроглядная ночь. До магазина идти метров триста-четыреста. Но нам с Колей они показались бесконечными, тем более, что вечером температура упала до 50 градусов. Ребята ушли в парную. Это была очень смешная парная, высокая, метров пять. Наверху стоит пар, на полу лежит лед. Пока ребята парились, мы с Колькой, наконец, дошли до магазина и взяли бутылку водки словно от Деда Мороза.

Я не знаю, какая температура была у этой жидкости, потому как она была густой и переливалась в бутылке, как глицерин, но льдинок в ней не было. Когда мы ее внесли в теплое помещение, она мгновенно покрылась инеем в палец толщиной. Положили ее на горячую батарею – иней не проходил. А уже на ужин зовут — не дозовутся……

— Ну, Колька, давай… Была не была, авось пронесет…

Налили по сто граммов и ахнули. Первое ощущение такое, что проглотил раскаленный металл, я чувствовал, как он тек по пищеводу ледяной обжигающей лавиной. Пошли ужинать в ожидании страшных последствий. У меня все обошлось, а Колька потерял голос, и так без голоса жил недели две. Я думаю, что все же это следствие не ледяной водки, а экстремальных условий съемки.