Должность:

Директор Владивостокской студии телевиденияРабота в ГТРК:

1932 - 1962 гг.Программы и фильмы:

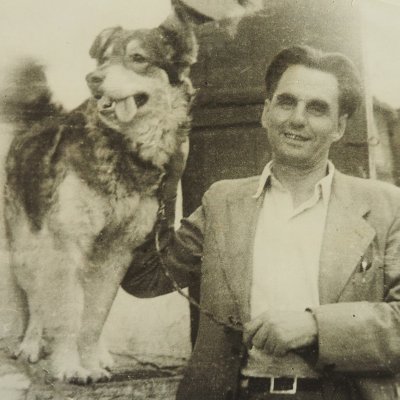

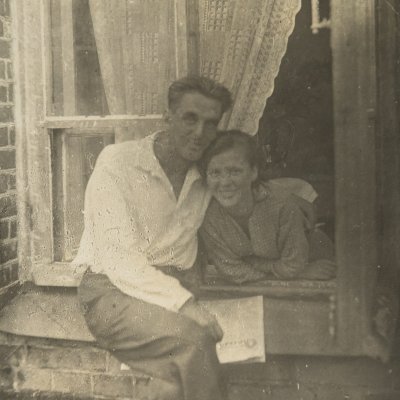

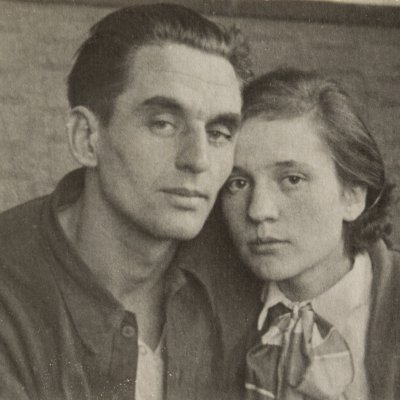

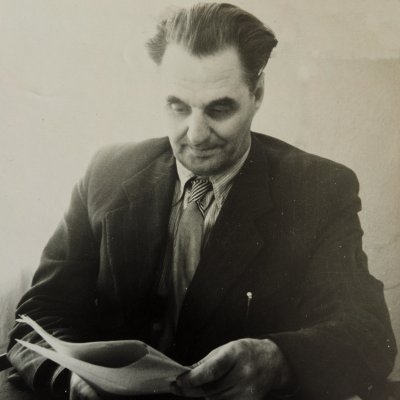

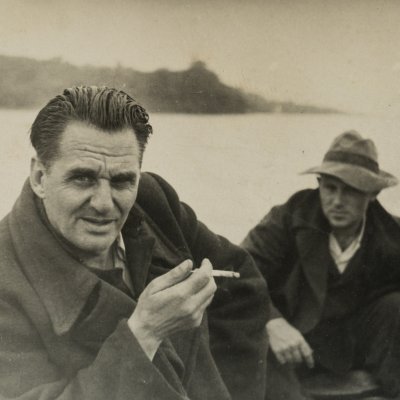

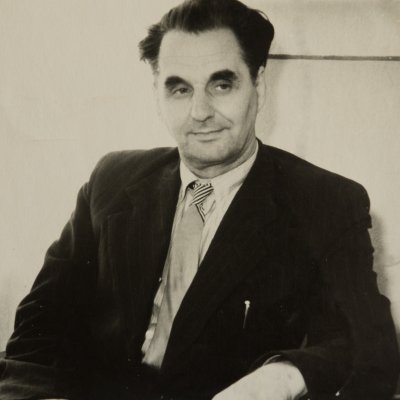

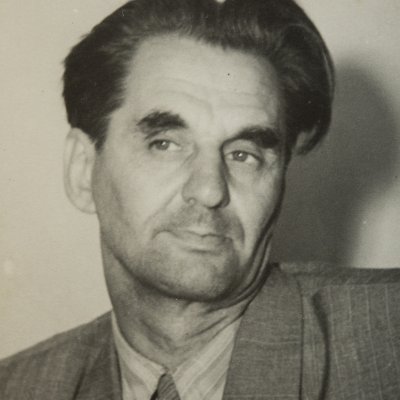

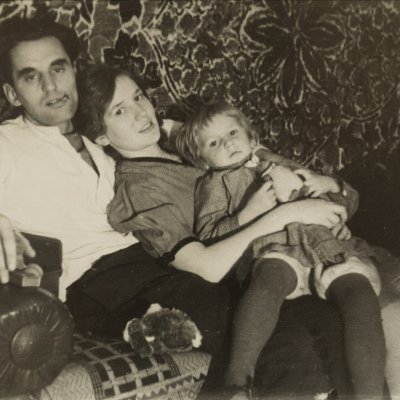

Дорогие друзья! Большое количество фотографий из семейного архива предоставил нашему музею внук К.Е. Селезнева Андрей Юрьевич Селезнев. Мы решили опубликовать их сразу, а уже потом, постепенно и с помощью Андрея Юрьевича делать к ним подписи. Надеемся, эта работа не займет слишком много времени.

Биография:

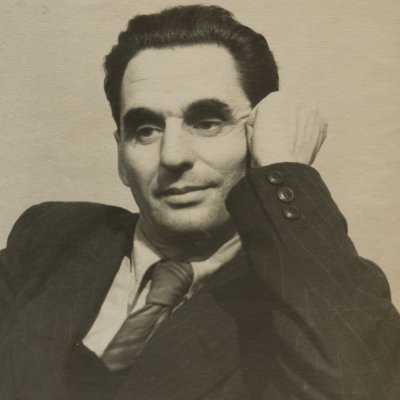

Константин Евгеньевич Селезнев (03.07.1909 – 30.10.1995)

Родился в г. Харькове. На Дальний Восток приехал после службы в погранвойсках РККА, учился на восточном факультете ДВГУ.

С 1932-х года работал в Приморском радиокомитете, в том числе на руководящих должностях.

В 1941-м году призван в армию, служил на Дальнем Востоке, командовал артиллерийской батареей. После демобилизации в 1945-м вернулся на работу в Радиокомитет заместителем председателя.

Одним из первых в СССР награжден знаком «Почетный радист».

Заочно окончил Высшую партийную школу в Москве.

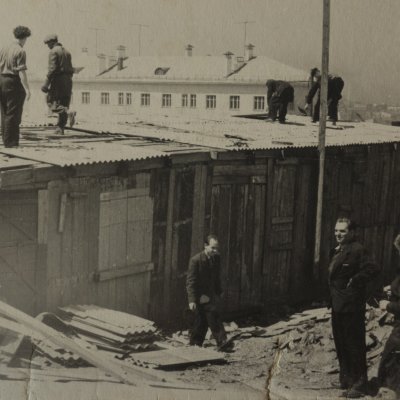

В начале 1950-х вместе в В.Е. Назаренко, А.С. Квачом и П.И. Гончаровым занимался организацией и созданием первой на Дальнем Востоке и седьмой в СССР Владивостокской студии телевидения. 1 января 1956 года стал ее первым директором, каковым оставался до ноября 1962 г., когда по состоянию здоровья был переведен на другую работу – директором издательства «Красное Знамя», где и проработал до пенсии.

За время руководства К.Е. Селезневым Владивостокской студией телевидения им был подобран и при его содействии обучен уникальный коллектив работников телевидения всех необходимых творческих и технических специальностей. Была создана техническая база ВСТ, в том числе: оборудованы студия и АСК, на сопке Орлиное гнездо построена телевышка высотой 180 метров с УКВ-передатчиком мощностью 5 киловатт, в городах и районных центрах Приморского края установлены ретрансляторы телевизионного сигнала, заложено новое здание Владивостокской студии телевидения на улице Уборевича, 20А, созданы киногруппа и кинопроизводство, преобразованные впоследствии в студию Дальтелефильм.

Все это позволило в дальнейшем Приморскому телерадиокомитету войти в тройку ведущих региональных комитетов Гостелерадио СССР и стать его главной базой подготовки кадров, развития телевизионного и кинопроизводства на Востоке СССР.

К.Е. Селезнев скончался 30 октября 1996 года. Похоронен на Морском кладбище г. Владивостока.

Воспоминания дочери К.Е. Селезнева Анны Константиновны

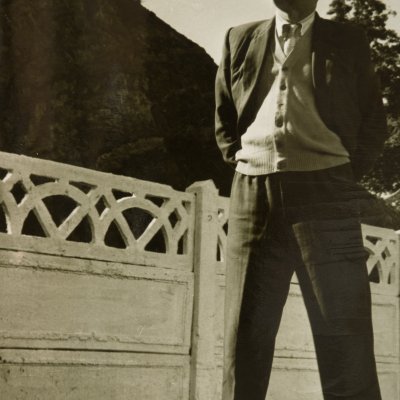

Отец родился 3 июля 1909 г. в г. Харькове. Во Владивосток приехал после службы в армии. Служил он 3 года пограничником в г. Остров. Это на границе с Латвией. Был на отличном счету, и я даже помню (со слов отца, разумеется) имя его коня – Гурзуф. И когда служба подошла к концу, ему сказали: «Выбирай любой город страны, и мы тебе даем туда направление и бесплатный проезд».

Отец по натуре был романтиком. Он очень любил географию. И еще в детстве прочитал все, что можно было найти, про индейцев, про следопытов, про путешествия… И он указал самый дальний город у моря – Владивосток. Хотя сам он был из Харькова и даже играл за сборную Украины по футболу, у него был первый разряд. И еще он был отличным шахматистом и даже однажды играл с самим Василием Смысловым, когда его направили из Владивостока в Москву на учебу в Высшую партийную школу. Но это уже после войны.

И поступил он тогда после армии во Владивостоке в университет на китайское отделение. Проучился год и понял, что китайская грамота не про него. И его взяли на радио, и он стал быстро подниматься по служебной лестнице. С 1932 г. он работал в радиокомитете.

Во время войны в 41-м году его призвали в армию, и он служил в артиллерии – сначала в Магадане потом на северном Сахалине, а затем в Николаевске-на-Амуре. И моя мама, Елена Михайловна Селезнева, вслед за отцом пошла в армию. Через комсомол она добилась направления в Магадан. Но я не помню, когда она надела погоны – в Магадане или уже на Сахалине. На Сахалине в Александровске, где мы жили и куда перевели отца, был штаб армии. Отец большую часть времени проводил на батарее, а за мамой рано утром заходил солдатик, и она шла на работу в штаб. А ночью часа в 3 в 4 таким же образом обратно. Она была шифровальщицей и ее всегда так сопровождали.

Жили мы в здании старой баночной фабрики. Помню узкий коридор и двери, за которыми были большие помещения с громадными окнами – цеха, наверное, разгороженные, - и там жили люди. В большинстве своем они были в погонах. Днем я была в садике, вечером дома одна, пока не придет мама. Иногда меня навещал отец. Посреди комнаты стояла печка. Когда гасили свет, откуда-то сверху выползали и начинали падать клопы. Их было множество. А по полу бегали мыши. И когда отец вечером, навестив меня, снова собирался на батарею, он писал записки: «Не пугайте мою дочку», и засовывал эти записки в мышиные норки. Приезжал отец всегда на коне. И всех коней его, что в Острове, что в Магадане, что на Сахалине звали Гурзуфами. Так вот он и наезжал урывками, когда появлялась возможность.

Отца демобилизовали в 1945-м, а маму только через 2 года - ее не хотели отпускать, перевели в Хабаровск. А отец вернулся на радио во Владивостоке. Через некоторое время во Владивосток из Хабаровска переправили и меня. Я поступила в 13-ю школу.

Во Владивостоке мы жили в маленьком домике на 1-й Морской, там, где построили потом жилой дом напротив вокзала - с аркой. Домик, который прежде был корейской фанзой. Он принадлежал моему дедушке – отцу мамы. Его поселили там, когда он со своей второй женой и со своей 12-й дочкой (моей мамой) приехали во Владивосток из Воронежа. Прежде в домике были, как говорят, каны, но я помню только печку-буржуйку посреди комнаты. В одном конце домика высота потолка была метр тридцать, в другом примерно метр восемьдесят. Папа был как раз под потолок.

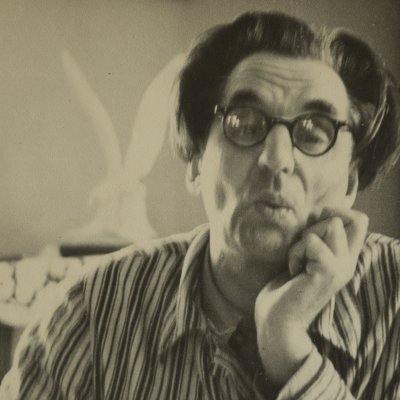

Я помню и Назаренко и Квача, потому что это ведь папа занимался организацией Владивостокской телестудии и они втроем часто встречались прежде чем это все состоялось. Но у меня не осталась ощущения, что эти двое были друзьями; скорее, коллегами и единомышленниками.

Наше телевидение было одним из первых в стране и к нам часто приезжали телевизионщики из других городов для обмена опытом. Иногда с другого конца Союза. Рижане несколько раз сюда приезжали. И у меня есть альбом, который они отцу подарили. Там написано: «Директору Владивостокской студии телевидения…». Отец, много раз возглавлявший комитет, никогда не был его председателем. Он всегда был ИО. Впрочем, может быть, я какой-то период его работы и не знаю, и могу ошибиться…

Отец был первым человеком в Приморье, кто был награжден знаком «Почетный радист». На похоронах моего мужа поэта Юрия Кашука в январе 1991 года Валентин Александрович Ткачев сказал, что всем, чего он добился в жизни, он обязан двум мужчинам из нашей семьи. Константин Евгеньевич в качестве первого директора Владивостокской студии телевидения взял его на работу, вытащил из Находки, где Ткачев после университета работал учителем в школе. А Юрий Кашук подарил ему второй шанс, предложив в конце 80-х организовать первую на Дальнем Востоке негосударственную телекомпанию «Восток-ТВ».