Должность:

Журналист, редактор, один из создателей радиостанции "Тихий океан", первый (с 1969 г.) руководитель студии "Дальтелефильм"Работа в ГТРК:

1958 - 1983 гг.Биография:

Вместо биографии

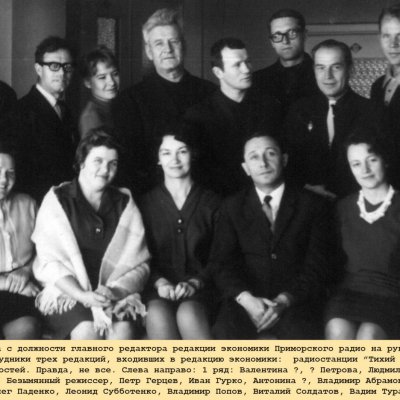

Павел Ильич Шварц работал в Приморском краевом комитете по телевидению и радиовещанию с 1958 года. Начинал работу в должности старшего редактора, а впоследствии стал главным редактором радиостанции «Тихий океан». В декабре 1969 года был назначен на должность главного редактора главной редакции производства программ на пленке «Дальтелефильм».

За время работы в комитете тов. П.И. Шварц показал себя высоко дисциплинированным работником, политически грамотным руководителем, опытным журналистом. По его сценариям был создан ряд фильмов, удостоенных дипломов и призов на всесоюзных фестивалях.

В период работы главным редактором Дальтелефильма Павел Ильич приложил много сил и энергии для упорядочения работы студии, обеспечения плана производства фильмов и хроникально-документальных съемок для телевизионного вещания. Благодаря его работе, фильмы Приморского комитета демонстрировались не только в республиках, краях и областях страны, но и в десятках стран мира. В этом была немалая заслуга П.И. Шварца.

Свой опыт журналиста Павел Ильич Шварц охотно передавал молодежи, являлся наставником, вел большую воспитательную работу в коллективе. Все эти качества помогли ему завоевать авторитет среди подчиненных и товарищей по работе.

Павел Ильич много лет являлся заместителем секретаря партбюро комитета, вел большую общественную работу.

Работа П.И. Шварца была отмечена Почетными грамотами крайкома КПСС и крайисполкома, Государственного комитета Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию. Он был награжден юбилейной медалью «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью «За доблестный труд», Почетным значком «Отличник военно-шефской работы». В 1975 году ему был вручен значок «Отличник телевидения и радиовещания». В 1978 г. он был удостоен звания заслуженного работника культуры РСФСР.

Создавая кинолетопись времени...

В комнате Трудовой Славы комитета в аккуратных нишах под стеклом стоят уникальные произведения искусства: композиции из дерева и янтаря, оригинальные ковки из металла, чеканка, статуэтки, макеты кораблей, изделия из драгоценных камней Сихотэ-Алиня и из даров морских глубин.

Это - призы, полученные на Всесоюзных и Международных фестивалях телевизионных фильмов. За двадцать лет студии «Дальтелефильм» их завоевано около тридцати.

Когда смотришь на них, невольно вспоминаешь, как зарождалось телевизионное производство на Дальнем Востоке, как появился на экране первый фильм, за ним второй, третий...

Шел 1957 год. Группа энтузиастов Владивостокской студии телевидения решила вести собственные киносъёмки. В то время не было ни специалистов, ни помещении, ни нужной аппаратуры, Всё нужно было начинать с нуля.

Решили провести первую съемку Первого мая. Старший оператор студии А.И. Вергун, ответственный редактор политвещания В.А. Ткачев, режиссер А.Е. Масленников и осветитель студии И.Б. Тимош распределили между собой обязанности, составили подробный план предстоящей работы. Камеру КС 50-Б достали на время в Дальневосточном филиале Академии Наук СССР. Смастерили баки для проявки пленки, барабаны для её просушки, монтажную корзину, стол с моталками.

Руководство студии поддержало инициаторов, во всём помогло им, вместе с ними волновалось: всё было впервые – и подготовка, и ход работ, и кинопробы. В общее дело активно подключились работники технических служб. Пионер телевидения в Приморье старший инженер телецентра В.Е. Назаренко смонтировал блок для демонстрации негативного изображения.

Первый день киносъёмок стал всеобщим праздником. К небольшой группе участников съёмок подключился почти весь коллектив. Попеременно стояли работники студии у сушильных барабанов, вращая ручки с драгоценным негативным изображением. Монтаж велся в помещении бухгалтерии.

Первый раз владивостокцы увидели на экранах своих телевизоров скромную, чёткую надпись: «Празднование Первого Мая во Владивостоке, съёмки Владивостокской студии телевидения». Теперь такие надписи не вызывают всеобщего восторга, но в то время телефонные звонки не давали покоя - люди просили повторить выпуск, благодарили за успех, поздравляли с победой.

Это была, так сказать, первая проба пера. Но она вдохновила, вселила уверенность, заставила искать новые формы, новые возможности для создания кинолетописи о нашем крае. В трудных и очень сложных условиях удалось осуществить до конца года 25 передач, общей продолжительностью 3 часа 41 минута. В конце года киногруппа состояла уже из семи человек, занимающихся киносъёмками наряду со своими основными обязанностями. Были сделаны новые баки, механизированный барабан для сушки пленки, появились первые прожектора КПЛ-35, начала организовываться монтажная группа и собственная фильмотека, была получена первая кинокамера (правда, камера принадлежала не студии телевидения, а... тресту очистки города, нужно было каждый раз возвращать ее после съёмок законному хозяину).

На голубых экранах стали регулярно появляться краткие киносюжеты, репортажи, очерки. Они рассказывали о наиболее важных событиях в жизни края, спортивных новостях, праздниках. Впервые были осуществлены сложные съёмки в шахте города Артема (автор К .Селезнев), на море в день празднования Дня Военно-Морского флота (авторы В. Ткачев и П. Николаев), в воздухе - на вертолетах и самолетах - при съемке киноочерка «Хозяева голубых дорог». Пленка запечатлела плавание крупнейшего на Тихом океане лайнера «Советский Союз», рассказывала о китобоях, о геологах и многом другом. Три месяца в свободное от своих основных обязанностей время энтузиастами снимался первый звуковой документальный фильм «Героические будни» - о судоремонтниках Дальзавода.

Первый фильм! Он во многом не совершенен, кое-где наивен, но он первый и поэтому, наверное, самый дорогой.

Прошло двадцать лет. Создано более двухсот лент.

Новое, что связано с рождением и становлением «Дальтелефильма», его творческим коллективом, всегда вызывало большой интерес.

Постепенно накапливался опыт работы над телевизионным фильмом, осознавались его эстетическая природа и пропагандистская мощь. Многое сделали дальтелефильмовцы для развития и упорядочения телевизионного фильмопроизводства, его продуманной художественной организации, становления производственно-технической базы, роста творческих кадров.

Наше телекинообъединение призвано рассказывать о сегодняшнем дне Дальнего Востока и его людях, грандиозных преобразованиях, происходящих здесь.

Главный герой наших лент - люди Дальнего Востока. Именно в этом, думается, следует видеть успех подавляющего большинства фильмов. Именно это дает им верную пропагандистскую направленность, экранную выразительность и популярность у телезрителей. В большинстве телефильмов найдено удачное сочетание актуальной современной тематики с революционной историей Дальнего Востока, с патриотическими традициями, которые живут и развиваются.

Есть и ещё одно обстоятельство, которое оказывает огромное влияние на интерес, проявляемый к телефильмам, созданным во Владивостоке, - это широта географии кинолент. На экраны советского и зарубежного телевидения, помимо приморских сюжетов, выходят рыбаки Камчатки и гидростроители Зеи из Амурской области, нефтедобытчики Сахалина, труженики Магадана и Хабаровского края.

О многих фильмах можно сказать доброе слово. Это и «Земля у океана» - о бурном расцвете Дальнего Востока, и «Депутат тундры” - о людях заснеженной Чукотки, серия картин о строительстве Восточного порта, ленты о БАМе, рыбаках, ученых, тружениках полей. Большое место в репертуаре занимают и фильмы на военно-патриотические темы.

Благотворно влияет на творческую атмосферу «Дальтелефильма» участие в его работе журналистов газет, кинооператоров, режиссеров, работников студий кинохроники. Все они живут и трудятся в разных городах дальнего Востока, но их объединяет увлеченность, совместный опыт работы над телефильмами.

Тема человека труда, нашего современника разрабатывается дальтелефильмовцами постоянно, планомерно и широко. На своеобразии подхода к её решению хотелось бы остановиться особо.

В 1964 году журналист Борис Лившиц и режиссер Юрий Шепшелевич сняли двухчастевой фильм о знатной крановщице Находкинского порта М. Поповой. Прошло пятнадцать лет. И вновь на экраны телевидения вышел фильм, который так и называется «Мария Попова” (автор-режиссер В. Азарин, оператор М. Рыжов). Что может быть интереснее и благороднее, чем отразить в рассказе о Герое Социалистического Труда, члене ЦК КПСС, женщине-труженице путь советских людей, их рост и духовное богатство, весь уклад их жизни в условиях развитого социалистического общества?

К таким фильмам можно отнести ленту «Гурий Крылов» (режиссер Л. .Сафрошин, оператор Б. Колобов) - о знатном приморском строителе, картину «Восточный причал России» (режиссер В. Патрушев, оператор Н. Назаров), «Утренние строки» (режиссер К. Шацков, оператор В. Рещук) и другие.

Документальные фильмы живут сравнительно недолго. И это понятно: наше стремительное время насыщено яркими событиями. То, что было интересно и актуально год назад, сегодня уже меньше волнует зрителей. И все же картины, сделанные творчески, публицистично, на высоком профессиональном уровне, имеют долгую экранную жизнь. К ним следует отнести, в первую очередь, «Полтора часа до объятий” - поэтический волнующий рассказ о наших китобоях, «Арктика не кончается» - о судах ледокольного флота Дальневосточного пароходства, «Город у восхода” - о Владивостоке и многие другие.

Не могли пройти телекинодокументалисты мимо главной темы последнего времени - строительства Байкало-Амурской магистрали. Несмотря на то, что БАМ проходит, в основном, по Забайкалью и Восточной Сибири, лишь чуть-чуть захватывая Амур скую область и Хабаровский край, студия создала несколько фильмов об этой стройке века. Если в картине «Первые километры” рассказывалось о тех, кто приехал сюда впервые, кто начал пробивать просеки в тайге и прокладывать первые дороги, то уже в «Эстафете» поднимался вопрос о преемственности традиций бамовцев, о грандиозных свершениях, о первых поездах, начавших курсировать в тайге.

Опыт показывает, что теперь никого не удивят отлично отснятые кадры лова рыбы или впечатляющие планы уборки урожая. Главное в любой картине - мысль, импульс её полезности.

Импульс полезности... Этот термин все чаще звучит в среде кинодокументалистов. Они стремятся не просто запечатлеть наш сегодняшний день, не просто рассказать о том или ином явлении, событии, человеке, а добиться того, чтобы каждая лента несла в себе большой эмоциональный заряд, как можно большую отдачу. Если проблема, поднятая в картине, заинтересовала общественность, значит, кинематографисты на правильном пути. Если у героя фильма найдутся последователи, если ему захотят подражать, можно смело сказать, что авторы поработали не зря.

Усилия творческого коллектива студии направлены сейчас на то, чтобы создать больше ярких, запоминающихся фильмов о рабочем человеке, будь то рыбак, колхозник или ученый. Именно эти картины могут затрагивать наиболее существенные стороны общественного бытия и социальной психологии человека, именно тема труда и творчества позволяет исследовать движение жизни, полнее раскрывать всё богатство человеческой души.

В этом плане хотелось бы остановиться на цветном телевизионном фильме «Найти себя» (режиссер Ю. Шепшелевич, операторы Б. Колобов, Н. Назаров). О чем эта картина? Вообще, о школе-интернате, её директоре народном учителе СССР Николае Николаевиче Дубинине, его воспитанниках, - о тех, кому предстоит выбирать свои пути в жизни. Но не это главное в ленте. Основа её - проблемы воспитания, мысли о путях совершенствования педагогического и воспитательного процессов.

Импульс полезности фильма значителен. В этом убеждают многочисленные письма телезрителей всей страны («Найти себя» была дважды показана по Центральному телевидению и представ шась Народным артистом СССР Ю.Никулиным). В этом убеждают многочисленные встречи со зрителями. Одна из них состоять в городе Партизанске. Во Дворце культуры угольщиков собрались представители школ и профессионально-технических училищ. Обсуждение картины вылилось в большой и полезный разговор о путях совершенствования учебного процесса, о новых методах воспитания молодежи, о моральных аспектах жизни педагогических и школьных коллективов.

Если говорить об импульсе полезности, то стоит упомянуть серию картин под общим названием «На земле, в небесах и на поре» (режиссер О.Канищев). Они рассказали о жизни и боевой учебе пехотинцев, моряков и летчиков. При этом авторы ставили перед собой задачу подготовить молодежь к службе в арии, показать её трудности и её преимущества, заронить в души каждого юноши чувство патриотизма, желания с честью и до конца выполнить свой гражданский долг. И эта задача была выполнена, - свидетельствуют отклики призывников.

Пожалуй, нет такой темы, такой стороны жизни, которая бы прошла мимо внимания кинодокументалистов. Сегодня наши съемочные группы можно встретить на вулканах Камчатки и в низовьях Амура, на приисках Колымы и на полях Амурской области, у рыбоводов Сахалина и у рыбаков Приморья.

Только в 1980 году на «Дальтелефильме» были созданы такие картины, как «Здравствуй, мама» (режиссер О.Канищев) - о людях дальневосточной границы, «Где курится Авача» (режиссер В.Лихачев) - о Петропавловске-Камчатском, картины о содружестве рыбаков и ученых, о первом в мире морском заповеднике, о спорте - «В боксе ничьих не бывает” (режиссер Л.Сафрошин) и другие.

Ежедневно операторы «Дальтелефильма» идут на заводы и фабрики, на суда и причалы портов, научные лаборатории и стройки, в колхозы и совхозы, чтобы оперативно рассказать с телевизионного экрана о делах и людях Приморья, о тех событиях, которые происходят в крае. Пожалуй, не сотни, а тысячи сюжетов проходит ежегодно в эфире Если бы задаться целью просмотреть их сразу, все вместе, это было бы увлекательнейшим путешествием по орденоносному Приморью.

1 мая 1957 года по телевидению был показан первый сюжет продолжительностью в несколько минут. Сегодня мы снимаем в год около 60 часов сюжетов, очерков, зарисовок. Велики заслуги наших операторов. На их глазах, их усилиями произошли колоссальные изменения в фильмопроизводстве на Дальнем Востоке. Это, прежде всего, Иван Борисович Тимош и Виктор Петрович Кузнецов. Это пришедшие несколько позже, но успевшие многое сделать Александр Михайлович Корляков, Борис Николаевич Колобов, Борис Александрович Нестеренко, Анатолий Илларионович Ющенко и другие.

За двадцать лет фильмопроизводство комитета окрепло, встало на ноги, укрепилась его материальная и техническая база. Если в 1958 году оно насчитывало семь штатных работников, то сейчас их около ста - режиссеры и редакторы, операторы и директоры съемочных групп, проявщицы, монтажницы, химики, составители растворов, мастера точной механики и многие другие.

Задачи телевизионного кино растут. Решения партийных съездов, постановления Центрального Комитета партии по идеологическим вопросам выдвигают новые ответственные требования перед творческими работниками, заставляют искать новые формы и средства для более глубокого раскрытия любой темы. Впереди много больших, сложных и увлекательных дел.

И дальфильмовцы стремятся к тому, чтобы телевизионное кинопроизводство совершенствовалось, чтобы на голубых экранах появилось больше хороших лент, чтобы их фильмы, очерки и сюжеты доходили не только до ума, но и до сердца каждого телезрителя. В этом наше главное призвание и наш долг.

Павел Шварц,

главный редактор студии «Дальтелефильм»,

заслуженный работник культуры РСФСР

1980 г.