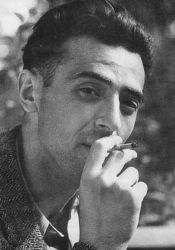

Владимир ЭТУШ: «Когда я

узнал, что мою квартиру ограбили, спросил у милиционера: «А что украли?».

Повисла неловкая пауза, и вдруг он начал давиться от смеха: «Магнитофон

импортный, пиджак замшевый, портсигар золотой отечественный — все, что нажито

непосильным трудом». С телеэкрана я обратился к ворам: «Жулики, верните

похищенное!», и вскоре заветный пакет подбросили мне под дверь»

Недавно

народный артист СССР второй раз отметил 85-летие

![]()

Народный

артист СССР Владимир Этуш и нынче, на девятом десятке лет, выглядит записным

сердцеедом: статен, щеголеват, ироничен... Ему бы с такими завидными внешними

данными героев играть, но с первых же шагов на сцене и съемочной площадке Этуш

предпочитал не выдавливать у публики патетическую слезу, а смешить до слез.

Актер не прогадал: хотя почитает народ трагиков, обожает все-таки комиков.

«Ничего не сделал, слушай, только зашел!», «Либо я ее веду в загс, либо она

меня — к прокурору», «Щас как дам больно!»... Его звездные роли давно разошлись

на цитаты, да и самого артиста поклонники готовы растащить на сувениры: когда

шляпу товарища Саахова из культовой комедии Гайдая «Кавказская пленница» Этуш

выставил на благотворительный аукцион, пыльный реквизит ушел аж за 3800

долларов. Что ж, если так высоко котируется украшавший его головной убор, легко

представить, как дорог стране сам Владимир Абрамович — он просто бесценен!

Его называют комиком с некомедийным характером, советским Чаплином и

«заслуженным нацменом», а узнают — с первой же фразы! — по специфическому

акценту. Рассмешить буквально до колик он умеет движением брови, одним словом и

взглядом, а трагедиями (не сценическими, а настоящими, замешанными на крови и

смерти) актер пресытился еще в молодости — на войне.

О том времени Владимир Абрамович говорит скупо — это, видимо, и сегодня

причиняет ему боль. Если бы не однополчане, мы бы, пожалуй, и не узнали, как

лейтенанта Этуша назначили комендантом переправы через реку Аксай. Встав с

пистолетом в руке перед ушедшими на полметра в воду под тяжестью техники и

людей понтонами, он сдерживал беспорядочно отступающие части Красной Армии,

перекрикивая хорошо поставленным голосом весь шум-гам. Ему, 20-летнему

мальчишке, приходилось возвращать на передовую солдат, покинувших было окопы, и

поднимать бойцов в атаку...

...Когда недавно в Кремле Владимиру Абрамовичу вручали орден «За заслуги перед

Отечеством», параллельно чествовали молодых офицеров, и одного из них, со

Звездой Героя России на груди, Этуш спросил, за что сейчас такие награды дают.

Ответ артиста ошеломил: «За взятие Грозного». — «Ну и времена настали, —

вздохнул он, — а вот я первый свой орден получил за то, что его оборонял».

Он до сих пор перед каждым спектаклем отрешенно, не торопясь пьет крепкий чай

без сахара — фронтовая привычка, а вот от курения, к которому пристрастился еще

в детстве, в последние годы пришлось отказаться (хотя на фронте курил даже

паклю). Сегодня из всех жизненных удовольствий ему в неограниченных дозах

позволена только шутка. «Вы, наверное, и не ожидали меня таким увидеть, —

смеется Владимир Абрамович, — думали: ого, сколько ему стукнуло! Как, дескать,

он вообще живет — сам ходит или ему ноги переставляют?»...

Этуша передергивает от пафосных эпитетов типа «национальное достояние» и

«человек-легенда», он называет себя голодным актером: снялся лишь в 30 фильмах,

не избалован и театральными ролями... Сыграть Гамлета он не рвался — дали бы

что-нибудь, но при этом любой куцый эпизод (особенно когда изображать

предстояло серость и посредственность) умел превратить в шедевр.

Весь неизрасходованный запас энергии Владимир Абрамович отдал «щукиным детям» —

студентам училища имени Щукина, где начал преподавать в 1945 году, а ныне

является почетным президентом. Сам, кстати, умудрился получить актерскую

профессию в рекордные сроки: до войны проучился курс, а вернувшись, был

зачислен сразу же на четвертый (хлебная карточка полагалась там больше).

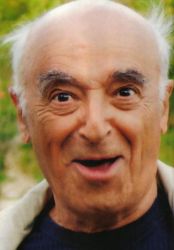

Кому-кому, а Этушу на нехватку народной любви жаловаться грех, да и власть к

нему тоже щедра: и Государственной премией осчастливила, и президентскую пенсию

в придачу к фронтовой выделила. Очередным доказательством всеобщего преклонения

стал тот факт, что 6 мая Россия отпраздновала 85-летие мэтра второй год подряд.

Дело в том, что, согласно паспорту, артист 1923 года рождения, а в

действительности родился в 22-м (чтобы сынок смог окрепнуть и до службы в армии

возмужать, любящие родители скостили ему год)... Что интересно, когда

организаторы юбилейных торжеств спросили актера: «Какую же дату предпочитаете

вы?», в ответ услышали: «Как вам удобнее»...

К Дню Победы он получил множество поздравлений, но среди них не было самого,

очевидно, желанного — от внука Владимира, который нынче живет с родителями в

Америке. Дочь Раиса (до недавнего времени актриса Театра сатиры) не простила

отцу, что, овдовев, он в 80 лет женился на женщине вдвое его моложе... Впрочем,

Этуш не забывает, что должен в любых ситуациях держать удар и улыбку, а

полностью счастливыми бывают лишь... Ну, сами знаете, кто...

![]()

Дмитрий Гордон

«Бульвар Гордона» 2008г., часть первая

![]()

![]()

«СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ НАНЕСЛА

МНЕ ОЧЕНЬ БОЛЬШУЮ ТРАВМУ»

— Владимир Абрамович, у людей, чье детство и юность опалила война, день 22

июня навсегда окрашен черным цветом. Это правда, что вы чуть ли не первым из

москвичей встретили начало Великой Отечественной?

— 22 июня 1941 года я шел в пятом часу утра после затянувшейся гулянки по улице

Горького (ныне Тверской) вниз и, проходя мимо Манежа, увидел большой автомобиль

под германским флагом — он на огромной скорости пересекал Манежную площадь. Это

уже потом, сопоставив факты, я понял, что встретил немецкого посла фон

Шуленбурга, возвращавшегося из Кремля после того, как вручил Молотову

меморандум об объявлении войны. Тогда же особого внимания этому не придал —

пришел домой и лег спать, а часов в 12 меня разбудила мама и сказала: «Война!».

— В одном из интервью вы так описали свою реакцию: «Никогда больше, даже в

самые отчаянные мгновения на фронте, мне не было так страшно. Мама стояла и в

ужасе смотрела, как меня трясет мелкой дрожью — белая рубашка ходуном ходила у

меня на груди». Неужели так испугались?

— Что вы хотите — я чувствовал себя первым кандидатом на фронт!

|

|

— При том, что у вас, как и у других студентов Театрального училища имени

Щукина, была бронь?

— Была, но я стал добровольцем.

— Вот даже как? Почему?

— Почему? (Пауза). Понимаете, когда видишь аэростатные ограждения,

заклеенные крест-накрест окна, светомаскировку и хмурые, озабоченные лица,

как-то меняется психология, и это не ура-патриотизм — все гораздо сложнее.

— Стыдно было оставаться в тылу?

— Ну разумеется, хотя советская власть нанесла мне очень большую травму. Папу

без основания арестовывали, потом освобождали...

— Несколько раз?

— Дважды... Как-то в школе, на уроке литературы, я описал образ Обломова в

стиле Бухарина, к тому времени уже репрессированного, и меня сразу же вызвали к

директору. Он запугивал тем, что сдаст НКВД, и я тогда испугался, но не за себя

— за маму: знал, что она этого не переживет. Обошлось, слава Богу, а вскоре и

отца выпустили...

Под воздействием этих событий я относился к властям определенным — и совсем не

лучшим! — образом, тем не менее мои личные впечатления не стали решающими.

...Сначала нас, студентов, отправили на три месяца под Вязьму — копать

противотанковые рвы, а по возвращении мы продолжили учебу, и в один из осенних

вечеров вышли играть в популярном спектакле «Фельдмаршал Кутузов». На сцене

стояла вся труппа, а в зале было всего 13 человек — это тоже стало толчком, чтобы

на следующий день я отправился в военкомат...

|

|

— Вы

ощутили, что людям уже не до искусства?

— Не знаю, поймете вы меня или нет, но тогда та конкретная власть, которая

нанесла мне моральный урон, превратилась уже в нечто более масштабное... Не

хочу высокопарных слов, но вдруг я ощутил, что угроза не над горсткой людей, в

данный момент руководящих страной, нависла, а над самим государством...

— «Вставай, страна огромная!..»?

— Да! Да!

— Вы были переводчиком в полковой разведке — много пленных немцев удалось

допросить?

— Только двоих. Мы же поначалу отступали, а потом я стал оперативным помощником

начальника штаба, первым помощником...

— Тяжело воевалось?

— (Грустно). Были, наверное, и более сложные судьбы.

Из книги Владимира Этуша «И я там был».

«Помню, я все не мог на фронте понять, как же нам удается наступать? Каждый

день сообщают, что советские войска после долгих и продолжительных боев

освободили один населенный пункт, другой, а я смотрю, в нашем полку десяток

повозок, несколько лошадей, два верблюда, вереница измученных солдат, и мы все

время куда-то движемся. То в один бой ввязываемся, то в другой, а сводки

информбюро словно про какую-то другую армию сообщают».

«ЭТУШ, — СКАЗАЛ

ПОДПОЛКОВНИК, — ВОТ ТЕБЕ ТВОЙ ОРДЕН, А ТО УБЬЮТ ИЛИ РАНЯТ И ТЫ ЕГО НЕ ПОЛУЧИШЬ»

— Фронтовые награды

имеют особую ценность и вес, тем более орден Красной Звезды, который, как

правило, давали за подвиг. За что вы его получили?

— Какого-то конкретного подвига я не совершил, но был ряд поступков, после

которых командование меня оценило.

— Я где-то читал, что этот орден вручали вам впопыхах, на бегу — как это

происходило?

— А очень просто. Обычно приятную миссию осущетвлял какой-нибудь высокий

начальник: командующий армией или командир дивизии, а награжденных заранее

отзывали в тыл километров на 10-15, в более-менее спокойную обстановку. В один

из дней несколько человек ордена получили, а я, хоть и был к Красной Звезде

представлен, церемонию пропустил — как раз отправили куда-то с заданием, не

помню уже, каким. Вернувшись, я сразу попал на наблюдательный пункт командира

полка: все было готово для наступления, а во время боя первый помощник

начальника штаба обязан был там находиться...

|

|

Обстановка была такая, что я, естественно, ни о каких наградах не спрашивал,

вдобавок какой-то генерал подбежал, и с матом: «Ты что здесь делаешь?». Я

доложил: так, мол, и так. «Я, — рявкнул он, — постарше твоего командира полка

начальник, тем не менее мой командный пункт вон где (он показал вперед), а

наблюдательный еще дальше выдвинут. А ну марш отсюда!».

Боевые действия между тем уже начались. Все смешалось: разрывы снарядов,

надрывный вой самолетов, а тут еще и комбата убили... Короче, перед тем как

выпрыгнуть из окопчика, мой подполковник полез в карман и достал коробочку.

«Этуш, — сказал, — вот тебе твой орден, а то убьют или ранят и ты его не

получишь».

— Вы на войне много смертей видели?

— Однажды даже свою. Мы, помню, шли цепью в атаку, и вдруг рядом старший

сержант захрипел — его ранило в грудь. Что такое пневмоторакс, знаете?

— Нет...

— Это когда человек не может дышать, поскольку в легком у него дырка и пенится

кровь. Чтобы он не мучился от удушья, надо эту дыру заткнуть...

— ...и вы заткнули?

— Ну да. Сержант сделал жадный вдох, ожил... Чтобы ему было — нет, не

комфортнее, это не то слово! — немного удобнее, я подтянул его к себе,

приподнял, и вдруг раненый дернулся и обмяк... Все происходило под шквальным

огнем, и пуля, которая (я это видел!) предназначалась мне, попала ему в

голову... Он, выходит, меня собой заслонил...

— По утверждению ветеранов, на фронте болезней мирного времени почти не

было, но подхватить ангину вы тем не менее ухитрились...

— Вам, похоже, известны все мало-мальски заметные факты моей биографии.

— Ну не мог же я прийти к вам на интервью с пустыми руками...

— (Улыбается). Понимаю... Ангина, причем жестокая, свалила меня в

Кабарде. С высокой температурой лежал в сакле, как вдруг появились солдаты и со

словами: «Товарищ старший лейтенант, уходим!» стали снимать телефон. «Как, —

думаю, — уходим, куда? Я и лежать-то еле-еле могу — как же пойду?». Ничего

другого не оставалось, как попросить начальника штаба, чтобы устроили в

медсанчасть на тележку. Я к нему на порог, а он ко мне как раз направляется.

«Этуш, — говорит, — заступайте оперативным дежурным по полку». Я в ответ

выдавил жалкое: «А-а-а», однако с металлом в голосе он повторил: «Заступайте

оперативным дежурным». Я снова: «А-а-а», но он как гаркнул и за пистолет

схватился. Разумеется, я подчинился и смог, оказывается, ходить, но было

невыносимо, страшно резало горло. Ну что — взял котелок, набрал из колодца воды

и шел потихоньку, прихлебывая.

— Холодную воду пили?

— Ну а какую же? Дело-то хоть и было на юге, однако зимой... Когда в место

сосредоточения прибыли, деревня уже была занята войсками, места для нас не

нашлось, и расположились мы на опушке. Ну, я и лег...

— На землю?

— А куда же еще? Плащ-палаткой накрылся, заснул, а проснулся здоровым — вот что

значит молодой организм!

Из интервью журналу «Москва и москвичи» от 10 мая 2007 года.

«Мы все время недосыпали. Помню, шли ночью по узкому карнизу скалы. Дождь,

на мне румынская плащ-палатка, которая от воды и мороза окончательно задубела.

Стараюсь не заснуть, внимательно смотрю на маячащую впереди спину, и... все

равно отключаюсь! Очнулся я оттого, что спина впереди исчезла. Колонна свернула

в сторону, а я, полусонный, продолжал идти в прежнем направлении. Не проснись в

ту секунду, упал бы в пропасть...

|

|

В 1943 году

был еще один памятный случай, связанный со сном. Я бесконечно долго допрашивал

одного пленного немца по имени Людвиг. Вышел подышать свежим воздухом, а когда

вернулся в избу, увидел своих и немцев спящими вповалку. В ногах у них спал

начальник химической службы полка, капитан, внизу на полу ничком лежал

начальник разведки, а на том самом месте, где спина у него заканчивает свое

благородное название, храпел третий немец. Всего человек шесть спали крепким

сном — кто вдоль кровати, кто поперек, кто на полу. Возникло удивительное

ощущение, что нет никакой войны, а эти спящие люди вовсе не враги друг другу.

Для меня это был, наверное, самый значимый эпизод войны, я впервые задумался

над вопросом: «Кто же противник?». Такой же человек, только фасон гимнастерки

другой».

Из книги Владимира Этуша «И я там был».

«Когда переходили через горы недалеко от Эльбруса, наткнулись на

туристическую базу, и я прочитал там в памятке для туристов, что лучше всего во

время восхождения питаться шоколадом. У нас была только гречневая крупа — мы

приготовили из нее в дорогу лепешки, но моя порция оказалась в сумке

однополчанина Фишмана. То ли он отстал, то ли я, но лепешки даже не попробовал.

Зато понял: перевал можно преодолеть не только без шоколада, но даже на

совершенно голодный желудок.

А вот другой случай. Когда брали Азов, все наступали и наступали. Обоз с едой

безнадежно отстал, а у нас была только пшенная крупа — ее-то целый месяц и ели.

Утром — супчик из пшенки и чай (в смысле — вода), в обед — пшенная кашка, на

ужин — то же меню. Пшенку до сих пор ненавижу...».

— В Москву вы вернулись в 44-м году инвалидом второй группы, успев

належаться в госпиталях. Куда именно были ранены и при каких обстоятельствах?

— Нет, мой хороший, куда — это без комментариев.

— Вот даже как?

— Да, а обстоятельства... Это произошло тогда же, когда приключилась история с

орденом. Наступали в районе Запорожья с низкого берега реки Большой Токмак —

взяли высокий берег, а потом остановились: место, как стол, ровное,

далеко-далеко все просматривалось. Там, помню, какой-то совхоз был, и немцы на

его территории окопались — никак не могли их оттуда выбить. Долго, одним

словом, рассказывать, но застряли мы на 13 суток, и каждый день командиру полка

звонил генерал и грозил ему... Ну, сами понимаете чем, а я же был с ним в

окопе. В конце концов, предложил: «Товарищ подполковник, давайте пойду вперед,

в роту». Есть просто такой рефлекс: когда пехота понимает, что атака

захлебывается, сидит в окопах и под пули уже не вылезает...

|

|

— Вы, получается, победили рефлекс?

— Инстинктивно попробовал это сделать.

Из интервью журналу «Москва и москвичи» от 10 мая 2007 года.

«Вдруг я ниже пояса почувствовал удар страшной силы, как будто раскачали рельс

и воткнули прямо в меня — такое ощущение от разрывной пули. Упал, а когда

сознание вернулось, первым делом подумал: «Что от меня осталось, как ходить, на

чем сидеть?». Наши на помощь бросились, но немецкие снайперы долго не давали им

подойти.

Попал в госпиталь в Урюпинске, рана вроде бы затянулась. Приехала мама,

выхлопотала документы, по которым меня можно было перевести в Москву. Прибыли

мы на Курский вокзал, решили пройтись пешком, а рана возьми да откройся, хотя

больно уже не было. Выяснилось, что и кость разбита...».

— Когда смотришь такие фильмы,

как, например, «Штрафбат», проступает совершенно другая правда о войне.

Оказывается, людей по законам военного времени не щадили и расстреливали

зачастую свои же — без суда, как говорится, и следствия. Подобное на ваших

глазах случалось?

— А то нет — было ведь соответствующее постановление. У меня и сейчас перед

глазами два возчика (или ездовых — не помню, как правильно), попавших под

трибунал за отсутствие в части. Они были местными, с Кавказа, в каждом ауле —

родня: вот куда-то и сматывались... Впрочем, это сейчас уже я так думаю, а

тогда их искали, нашли и решили (вздыхает) расстрелять — для общего, так

сказать, устрашения.

Полк выстроили у подножия горы, вывели осужденных и зачитали приказ. Два

смершевца, стоявших за их спинами, приказали несчастным идти в гору, а сами

двинулись следом. Ездовые сделали несколько шагов и упали, расстрелянные в

упор.

— Страшно вам стало?

|

|

— (Морщится). Неприятно.

Из книги Владимира Этуша «И я там был».

«Ну чего тогда стоила жизнь бойца? Комдив застрелил солдата, потому что тот

позволил себе взять в каком-то доме гитару и заиграть, хотя все силы тогда

следовало отдавать наступлению. Замполит дивизии лично расстрелял хорошего

парня, старшину, за то, что не туда побежал, а помощник замполита полка убил

начальника продсклада за то, что тот отказался налить ему стакан водки.

Застрелил за стакан — и ничего: разжаловали, но оставили служить при штабе. Так

там и болтался без дела...».

— В ингушском городе Малгобеке есть улица Владимира Этуша — почему она

названа вашим именем?

— В 42-м я участвовал там в боях, и президент Ингушетии Мурат Зязиков принял

такое решение.