№46, 17 ноября 2009г, «Бульвар Гордона», часть 1

Народный артист СССР Лев

ДУРОВ: «Ира моя украинка, очень красивая, к ней все так и липли. Ухажеров

она спрашивала: «А балберка у тебя есть? Нет? А вот у Дурова есть!». Ни у кого,

кроме меня, этой штуки не было...»

|

|||||

|

Фото Александра ЛАЗАРЕНКО |

Всенародно любимый

актер отмечает 55-летие творческой деятельности, а вскоре готовится праздновать

78-й день рождения

![]()

Давным-давно, будучи

еще студентом Школы-студии МХАТа и занимаясь сценической речью, Лев Дуров

придумал трогательную скороговорку: «Кабы мне бы да красы, кабы мне бы да усы,

кабы мне бы рост да пыл, я б герой-любовник был». Впрочем, сетовал он на

судьбу-злодейку напрасно: герой-любовник — едва ли не единственное амплуа, с

которым у него не сложилось. Кого только не сыграл Лев Константинович за 55 лет

в актерской профессии — от пса Шарика в мультике «Трое из Простоквашино» до

Господа Бога в картине Варфоломеева «Святой и грешный».

Коллеги называют его большим артистом маленького роста, перпетуум-мобиле и

мужиком своим в доску, а для публики Дуров — то неразменное советское достояние

(кстати, звание народного СССР он получил в 1990 году в числе последних), которое

не смогли растащить по оффшорам шустрые «новые русские» со старыми, как мир,

хватательными рефлексами. Что интересно, превыше всего мой собеседник дорожит

званием «трагический клоун» — им когда-то его наградил на театральном фестивале

в Эдинбурге английский критик, с раскидистым генеалогическим древом актера не

знакомый и потому не подозревавший, что тот состоит в родстве со знаменитой

российской цирковой династией. Забавно, что и в родной Москве сыскался человек,

считавший, что в Льве Константиновиче погиб великолепный коверный — это был

Юрий Никулин, а уж его мнению доверять можно.

Дуров обожает запах цирка, легко находит общий язык со зверьем, но никогда не

выходил на арену — в 13 лет после очередной уличной драки приятель затащил его

в районный Дом пионеров, где был детский театр, и... Лефортовская шпана,

потерявшая одного из своих заводил, за глаза насмешничала: «Седой в артисты

подался», но в лицо грубить не решалась: можно было и по зубам получить.

Талант не пропьешь, гены не обманешь... Он и сегодня, когда 80 не за горами,

остается хулиганом, авантюристом, любителем острых ощущений и редким

трудоголиком. Деда, как прозвали его в Театре на Малой Бронной, невозможно

представить в пижаме пенсионера со стаканом кефира в руках — только сжимающим шпагу,

снайперскую винтовку или самурайский меч (из личной коллекции). Оправдывая свое

имя, Лев Константинович никогда не прибегал к помощи каскадеров: дескать,

почему кто-то должен рисковать жизнью, исполняя трюки вместо него? За все он

брался легко и без колебаний, поскольку в душе был уверен: сможет. Театральные

подмостки и съемочную площадку Дуров до сих пор воспринимает, как ринг, где

побеждает тот, кто засадит в челюсть, то есть точнее попадет в роль. «Обычно, —

без ложной скромности признается он, — попадал я».

Лет 10 назад жизнь отправила его в глубокий нокаут: во время съемок фильма «Не

послать ли нам гонца?» случился тяжелый инсульт. Некоторые его коллеги,

пропустив такой хук в голову, уже не могли подняться, а Дуров, держась за

прилаженную зятем жердочку, на следующий день попытался встать на ноги. «Я

просто заставлял себя не трусить, — вспоминал он, — или умру, или

выкарабкаюсь». Ему пришлось заново учиться ходить, говорить, но уже на 10-й

день, сбежав из больницы, Лев Константинович доснялся в фильме (даром что еще

слабо ориентировался в пространстве). Впрочем, об этом он говорить не любит —

как и о двух операциях на сердце да о вживленном кардиостимуляторе.

Без потерь из той передряги актер не вышел — лишился переферического зрения и в

результате не видит ни справа, ни слева, ни снизу, ни сверху. Поэтому и

вынужден был отказаться он вождения автомобиля: не хочет подвергать опасности

жизнь пешеходов, а в остальном никаких поблажек. Играет в театре, активно

снимается, написал две книжки, ставит спектакли, выпустил курс Школы-студии

МХАТа. Еще и посмеивается: «У российского пенсионера только одна привилегия —

переходить дорогу на красный свет».

Он любит повторять, что пережил семь императоров, и надеется, что эта цифра

далеко не последняя. Дуров еще порадует нас новыми ролями, дурачествами и,

конечно же, байками — не зря же Валентин Гафт посвятил ему эти строки:

Артист, рассказчик, режиссер —

Как в нем талант неровно дышит!

Он стал писать с недавних пор —

Наврет, поверит и запишет.

![]()

Дмитрий ГОРДОН

«Бульвар Гордона»

![]()

![]()

«У МЕНЯ, ЧТОБЫ ВЫ

ЗНАЛИ, РОСТ ПОБЕДИТЕЛЯ»

— Ну, слава Богу, Лев Константинович, рад видеть вас в добром здравии, а то

в газетах я прочитал, что у вас чуть ли не...

— Ой (перебивает),

вечно они что-то пишут — не верьте! Все замечательно, никаких потрясений не

было, ничего, хотя, конечно, молодцы журналисты. Я иной раз даже диву даюсь:

такие понятия, думаю, как совесть, честь, у них присутствуют? Артист — не будем

называть фамилию — попал в тяжелейшую аварию, а на следующий день в прессе его

фотографии вдруг появились: голова перебинтована, отовсюду торчат трубочки...

Он же не в палате обычной лежал, в реанимации — а кто туда может попасть, вот

скажите? Туда даже родных не пускают, по крайней мере, в первые дни, значит,

некая система срабатывает: кто-то кому-то платит, и деньги открывают все двери.

— Сами сестры,

очевидно, и фотографируют...

|

|

|

Левочка Дуров, 1933 год |

— В том-то и дело.

Безнравственно совершенно, но что тут поделаешь? Лучше не обращать на такие

вещи внимания, потому что можно просто в ярость прийти, а она до добра не

доведет.

— Лев Константинович,

обычно люди маленького роста комплексуют из-за того, что не вымахали до

потолка...

— Ой-ой-ой!

— Такого у вас никогда

не было?

— Фиг вам! (Смеется).

Во-первых, у меня, чтобы вы знали, рост победителя — Геракл, по-вашему,

великаном был?

— Да, нет, небольшого

росточка...

— Моего, если быть

точным. По древнегреческим канонам, — их, по-моему, скульпторы Фидий и Поликлет

ввели — голова должна шесть или семь раз укладываться в длину тела.

— А умная голова?

— Вот как раз о такой

речь: у нас, маленьких, других не бывает, так что со времен древних греков это

рост победителя — вот!

Правда, когда я в

Школу-студию МХАТа поступал, возникло минутное замешательство — мне рассказала

об этом девочка-абитуриентка, ночевавшая в комнатке, где потом мы обычно

переодевались на танец. За ее стенкой была педчасть, и она отчетливо слышала

обсуждение, так вот, когда встал вопрос обо мне, кто-то возразил: он, дескать,

маленького роста. На мое счастье, Грибков, артист, педагог, лауреат Сталинской

премии, вскочил вдруг и закричал: «А я какого роста?! А Топорков?! А Грибов?!

Давайте и нас выгоняйте из МХАТа — что к парню-то привязались?». Меня взяли...

|

|

|

С сестрой, начало

30-х |

— Незабвенный Юрий

Богатиков по этому поводу отшучивался: «Я, хоть и маленький, весь в корень

пошел»...

— Ну да, и поэтому я

никогда не комплексовал. Жена у меня украинка — высокая, и хотя сейчас уже, так

сказать, немножечко ретро, была очень красивая. Когда она перевелась к нам в

Школу-студию из Киевского театрального института Карпенко-Карого, я раз за

разом выигрывал соревнование со многими студентами, которые к ней так и липли.

Когда кто-нибудь начинал подбивать клинья, Ира спрашивала: «А балберка у тебя

есть?». Незадачливый ухажер удивлялся: «Нет». — «А вот у Дурова есть!». Ребята

потом ко мне бежали: «Скажи, что такое балберка?». — «Это, — я отвечал, — очень

такое интимное, сексуальное, что вслух произнести не могу». Следующий с ней

начинал заигрывать: «Ира...». — «А у тебя балберка есть?». Ну а поскольку ни у

кого, кроме меня, этой штуки не было, я, в конце концов, победил, и Ира стала

таки моей женой.

— Что же такое

балберка?

— Всего лишь пробковый

поплавок с дырочкой от морской рыбацкой сети. Она у меня сейчас на полке стоит,

потому что из-за нее мы с Ириной Николаевной с 54-го года вместе — это сколько

уже?

— Ровно 55 лет, и ваша

балберка по-прежнему, как я понимаю, при вас...

— Слава Богу!

«КАК ТОЛЬКО

НАТАША ДУРОВА ВЫХОДИЛА К ТРИБУНЕ, ЛУЖКОВ СКУКОЖИВАЛСЯ. «ЗВЕРУШКИ КУШАТЬ ХОТЯТ,

-ГРОХОТАЛА ОНА, — ТИГРИКОВ Я НА ПЛОЩАДЬ ВЫПУЩУ»

— У вас знаменитая фамилия — это правда, что род Дуровых занимает шестую

часть геральдической книги России?

— Это действительно

так: и Надежда Дурова, кавалерист-девица, и Анастасия Дурова, в течение 17 лет

настоятельница Новодевичьего монастыря, и восемь стольников Петра I, и

постельничий Ивана Грозного, и цирковые Владимир и Анатолий — все наши.

— От гордости вас не

распирает?

|

|

|

«Каюсь: бедокурил, плохо учился, меня

изо всех школ выгоняли. В одной я пробыл ровно один урок и перемену...» |

— Нет, абсолютно.

— Многие Дуровы

принадлежат к легендарной цирковой династии — у вас никогда не было искушения

стать артистом цирка?

— Нет, знаете ли, а

вообще, в нашей семье сложилась странная ситуация. Владимир и Анатолий были

родными братьями, но не дружили...

— ...бывает...

— ...точнее, страшно

друг другу завидовали, и один на случай личной встречи держал при себе борца

Ивана Поддубного, а другой — Заикина, тоже борца. Каждый из них приписывал себе

наиболее удачные репризы брата и так далее, и мы, их дети и внуки, как-то тоже

особенно дружны между собой не были. Поди ж ты, случилось так, что когда мне

очередную цацку вручали (а нет, звание присваивали), какая-то большая, я так

понял на слух, женщина в шляпке, в каком-то невероятном платье неожиданно

заорала: «Левочка, у нашей династии сегодня такой день!».

Она бросилась на меня,

схватила, и когда повеяло смесью дорогих духов и запаха зверья, я понял — это

Наталья Дурова. С того момента и до последних ее дней мы очень дружили: она

замечательная была, удивительная, одна из последних не интеллигенток даже, а

аристократок. Всегда роскошная, чуть-чуть властная, и Юрий Михайлович Лужков,

например, мэр Москвы, очень ее боялся.

Он культуру не

забывает: строит для театров и выставок новые здания, реставрирует старые, а

еще ежегодно собирает так называемую творческую интеллигенцию, и на каждой

такой встрече Наталья обязательно выступала. Как только выходила к трибуне,

Юрий Михайлович скукоживался, кепка у него становилась масенькой-масенькой...

Она грохотала: «Юрий

Михайлович, зверушки кушать хотят, и тигриков я, пожалуй, на площадь выпущу —

вы ведь знаете, что не шучу. Мои полосатенькие найдут, кого съесть, а в

окрестностях, между прочим, ваши думщики часто прогуливаются». Он: «Наташа,

все, — сегодня же вам для зверей привезут корм».

— Все знают печально

известную тюрьму «Лефортово», но многие не в курсе, что так называется и район

Москвы...

— ...исторический...

— ...где прошли ваше

детство и юность. Говорят, вы были отпетой шпаной — это, правда, легенда?

— Шпана, жулики и

бандиты — понятия совершенно разные. В Москве было четыре криминальных района:

Марьина Роща, Измайлово, Сокольники и наше Лефортово, и в основном жизнь

клубилась у нас вокруг голубятни — именно там собирались все слои местного

общества.

— И карманники в том

числе, и домушники?

— Все, но ни я, ни

другие не знали, что в Уголовном кодексе есть безнравственная, на мой взгляд,

статья (она и по сей день сохранилась), которая называется «за недонесение»

(наверное, ее надо было сформулировать как-то иначе, потому что звучит это

нехорошо).

На голубятне разговоры

велись откровенные, но тогда абсолютно немыслимо было, чтобы кто-нибудь на

кого-нибудь стукнул, — даже представить такое смешно. Я был нормальным

шпаной-голубятником...

— ...и много хлопот,

небось, доставляли родителям и учителям?

— Каюсь: бедокурил,

плохо учился, и меня изо всех школ выгоняли (хотя и по разным причинам). В

одной, кажется

342-й, я пробыл ровно один урок и перемену — хватило. Когда только туда пришел,

меня предупредили: «Дуров, смотри, не попадайся директору — она двухметрового

роста, с усами, поэтому зовут ее Таракан. Жуткая тетя, строгая и, чуть что,

исключит». Ну ладно, а, как вы знаете, когда попадаешь в новую школу, обычно

тебя проверяют...

— ...на вшивость...

— Ну да, и вот,

пробегая мимо, кто-то плечом меня — бух. Пришлось тоже его зацепить: он — шмяк.

Встал и на меня с кулаками, я дал сдачи: в общем, пошло-поехало! Целый класс на

меня накинулся, а я, надо признаться, умел за себя постоять: спиной встал сразу

к стенке и давай молотить кулаками. С толпой ведь драться очень удобно — важно

только самообладания не терять. Смотришь: та-а-ак, сейчас тебя будет бить этот,

а пока размахнется, ты его уже убираешь: об стенку бабах! — и соперника нет.

Конечно, губа висит, ухо оторвано, но все нормально — их же вон целый класс.

Вдруг слышу крик:

«Таракан! Таракан!». Все врассыпную, и появляется тетя — почему-то в белом

халате, как Эльза Кох, и с усами, как у Буденного (ну, может, чуток поменьше).

Вынула вот такенный ключ — даже не знаю, где она его взяла! — и стала бить им

меня по лбу, приговаривая: «В нашей школе драться нельзя».

Чувствую: шишка на лбу

набухает, а сам совсем о другом думаю. «Где там, — прикидываю, — сзади меня на

табуретке бочонок стоит с фикусом?», и только она устала, сказал: «Подожди».

Подставку из-под фикуса — хвать, к директрисе придвинул, ключ у нее выдернул,

на табуретку забрался и... «Дура здоровая, — закричал, — бить человека по

голове нельзя! Будешь знать, как детей обижать!» — и по лбу ее тем же ключом —

хрясь! У нее тоже шишка стала расти, а я продолжаю: хлоп, хлоп! — понимая, что

в этих стенах не задержусь. Лишь уморившись, оружие свое в окно выбросил, и

такая была у меня, как говорят сейчас, энергетика, что ключ этот пробил

насквозь два стекла — как пуля! — и улетел на улицу, а я спокойно поставил

фикус на место и пошел домой.

— Веселым вы пацаном

были!

— Родителям объявил:

«Я в этой школе уже не учусь — пойду в следующую».

«НУ, КТО ИЗ

БОЛЬШИХ АКТЕРОВ МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ, ЧТО ИГРАЛ МОЛОДОГО ОГУРЦА?»

— Нынешней молодежи, я думаю, психология сорванца Левки Дурова вполне

понятна — куда труднее представить, что во время Великой Отечественной войны,

когда немцы вовсю наступали и стояли уже у стен Москвы, дети дежурили ночами на

крышах домов и тушили падающие с неба зажигалки...

— Вообще, когда

началась война, первое время казалось, что это какая-то игра. Страха не было —

он появился, когда завыли от полученных треугольничков-похоронок женщины, когда

осколки посыпались и стали передавать тревожные сообщения с фронта. Тут вот мы

поняли: что-то страшное происходит.

|

|

|

«В Москве было

четыре криминальных района: Марьина Роща, Измайлово, Сокольники и Лефортово».

Лева (в центре) с друзьями. Лефортово, 1944 год |

— Вам 10 лет было...

— Ну да. Потом все

равно привыкли... Немцы со своих самолетов каждый день зажигалки сыпали.

Бомбочка-то простенькая — размером сантиметров в 30, зеленый стабилизатор и

дюралевого цвета цилиндрик — весила килограмм, но пробивала крышу...

— ...и ваша задача в

чем состояла?

— Надо было ее

погасить. Сперва ошибались, в воду по привычке совали, а зажигалка —

температура-то колоссальная! — разбрызгивала кипяток, как бенгальский огонь.

Все моментально руки ошпаривали, лица, и только потом усвоили, как надо с ней обращаться.

Зайдешь со стороны стабилизатора, возьмешь спокойно — Господи! — и в песок:

«Т-ш-ш-ш!». Повоняет она и умрет. Мы, помню, соревновались, у кого

стабилизаторов больше. У меня набралось, по-моему, 47 штук, но до других ребят

далеко было. Немцы их тысячами бросали, а вообще, прилетали фашистские самолеты

странно: всегда в одно и то же время город бомбили.

— Низко летели?

— По-разному, и звук

мотора у них был не такой, как у наших. У наших: «Ж-ж-ж!», а у них: «У-у-у!».

Почему? Даже не знаю. Сидим на крышах, а сверху: «У-у-у!» — пошли на

Сокольники, «У-у-у!» — в сторону центра, к Красной площади, а эти над нами

летят — давайте за трубы прятаться. Вокруг бомбы взрывались, рядом сыпались

зажигалки...

Вы вот спросили, низко

ли они летали... Первое время совсем низко, потому что чувствовали себя в небе

хозяевами. Однажды вся Москва стояла, разинув рот, и смотрела, как средь бела

дня три самолета немецких за истребителем нашим гонялись. Играли с ним, как

кошка с мышкой: «Як» (он почему-то был красного цвета) уходит — они за ним,

бедняга туда-сюда — «мессеры» следом, а потом как ударили с трех сторон, он на

глазах у всех чирх! — разлетелся на маленькие кусочки, исчез. Было страшно,

потому что безнаказанность вызывающая...

Мы в Лефортовском

дворце тогда жили (извините за слово «жили»), но это был на самом деле дворец.

Там два таких полукруга — мы говорили «полуциркуля» — бывшие конюшни

екатерининские. Вы бы их видели: стены толщиной полтора метра...

— Из них коммуналки

сделали?

— Ну да: комнаты

вытянутые — бывшие стойла. У нас обитало 12 семей, и на всех был один туалет.

Однажды, когда сидели на крыше этого Лефортовского дворца, прямо над нами

неожиданно тройка вынырнула. Помню, я удивился, что шасси у них были почему-то

не убраны. Немецкие самолеты летели на нашем уровне, потому что здание было

довольно высокое (хоть и двух-трехэтажное, но по теперешним меркам

приблизительно с пятиэтажку). Идут они, короче, прямо рядом, на расстоянии пяти

метров, и вдруг вижу: из кабины немец — лицо у него такое красивое! — в упор на

меня смотрит, еще и глазом мне подморгнул.

|

|

|

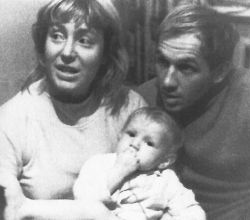

С женой Ирой и дочерью Катенькой. «С

Ириной Николаевной мы с 54-го года вместе. Слава Богу!» |

— Кошмар!

— Пролетели и стали

набирать высоту, а потом: оп-па! — свалились в пике и давай бросать бомбы. На

Яузе парапет повалили — мы потом ходили глазеть! — и в госпиталь гарнизонный

попали — тот самый, знаменитый, имени Бурденко. Мы там, смешно сказать,

работали: перед ранеными выступали и даже при ампутации присутствовали — к

этому привыкаешь.

— Правду ли говорят,

что по Москве ходили тогда люди, покрытые двухсантиметровым слоем вшей?

— По Москве? Такого не

помню, а кстати, вы знаете, вши появляются не от грязи и не от отсутствия мыла

— это первый признак войны. Мгновенно они распространяются как в окопах, так и

у мирного населения, и объяснить этот феномен не может никто. Почему исчезают

голуби, понятно — их съедают, а вот эта мерзость откуда — не знаю.

Мне на глаза слой вшей

(за неэстетичность простите) попался в эвакуации. Мы с мамой однажды

разминулись — это было в Астрахани в речном порту, — и я шел по молу, который

весь шевелился, — они под ногами хрустели. Тело чесаться начало моментально.

Гляжу: солдатики фанерками вшей разгребают, делают жгуты из соломы, по кругу

раскладывают и поджигают. Пока солома тлела, они, сидя в чистом кружочке,

снимали гимнастерки и бутылкой их, как скалкой, проглаживали: «Тр-р-р, тр-р-р!»

— такой треск стоял! Тут же горел маленький костерочек, над которым бойцы потом

выжигали одежду, чтобы надеть уже чистую. Им же на фронт, а вши — это страшно:

сыпным тифом можно было заболеть мгновенно. Жуть! Зрелище было чудовищное, и я

его хорошо запомнил.

— «Моей первой ролью,

— признались когда-то вы, — был зад лошади». Пошутили?

— Нет, это же

Конек-Горбунок. В афише к спектаклю, правда, не уточняли, кто голову

изображает, а кто круп, — указывали только, что играют два человека. В

Центральном детском театре, где начиналась моя актерская биография, все обязаны

были через это пройти — такая вот дедовщина!

Этот театр в то время

в Москве гремел: уникальная труппа, потрясающая режиссура, замечательные

художники... У меня фотография сохранилась (по-моему, она есть в книжке,

которую вам подарю), так вот, на ней гости одного из премьерных спектаклей —

Утесов, Михалков-старший, Марецкая, Бабочкин. На других не менее известные лица

присутствовали, театр был очень знаменитый, но, помимо человеческих ролей, там

имелся и растительный репертуар.

— Нечеловеческий...

— Скажем так, хотя я,

например, этим горжусь. Ну кто из больших актеров может похвастаться, что играл

Молодого Огурца? Не какого-то задрипанного, пожелтевшего — в самом соку, и у

меня есть афиша, где указано: Молодой Огурец — Лев Дуров. Красиво же, правда?

— Вечно Молодой

Огурец!

— Нет-нет (смеется),

было написано просто «молодой», а какой Репейник из меня получился! Вот

придумали почему-то, что он с башкой красной ходит, а мне хотелось что-нибудь

эдакое, эротическое вставить. У Репья же жена Петуния была, и в конце спектакля

у них рождался репьеночек, так на сцену я выходил с куклой, которой красную

башку сам наклеил.

Кого только не играл:

пуделя Артемона, Козла из сказки (еще и пел: «Как у бабушки козел, у Варварушки

седой»), Говорящую тучку в спектакле «Цветик-семицветик»... Эфрос, который его

ставил, недоумевал: «Левка, ничего я не понимаю — какая еще Говорящая тучка?

Придумай хоть что-нибудь», — и я придумал.

Там же еще был полет

на высоте семь метров, поэтому я вырезал из фанеры облако с лейкой, сделал грим

бога Саваофа и утром к Эфросу пришел: «Анатолий Васильевич, сейчас покажу». Он

посмотрел и сказал: «Вот ты и будешь играть». Я-то надеялся, что роль кому-то

другому придумываю, а оказалось — себе: вот и летал. Там замечательный текст

был. Сперантова добрую волшебницу играла...

— Валентина

Александровна, да? Прекрасная актриса!

— Замечательная, и

потом, с ее голосом все детство прошло. Телевизоров-то практически не было,

только радио, и каждый день по нему объявляли: «Читает Валентина Сперантова».

Она всегда детские пьесы перед микрофоном исполняла: «Красный галстук», «Сын

полка», а в «Цветике-семицветике» в образе волшебницы ко мне обращалась:

«Здравствуй, Тучка». — «Здравствуй, мать! Что изволишь приказать?». Она

говорила что-то вроде: «Снега-града нам не надо. Ты листочки поскорей теплым

дождичком полей. По листочкам постучи, только нас не замочи». Я спускался,

поливал цветочки, и в конце у меня была коронная фраза — она и детьми, и

взрослыми на ура принималась. У власти тогда был Хрущев, и я говорил: «Полечу

теперь опять кукурузу поливать». Восторг в зале был невероятный, и под овации я

улетал.

«МИМО ВАЛЯЮЩЕГОСЯ

ПЬЯНОГО НЕ ПРОХОЖУ НИКОГДА — ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДОЙДУ, ПОДНИМУ, УСАЖУ НА СКАМЕЙКУ»

— 42 года вы служите в Московском драматическом театре на Малой Бронной,

были даже его художественным руководителем...

— Ну, это недолго —

три года.

— Тем не менее...

Насколько я знаю, в этот театр вас пригласил именно Анатолий Эфрос, которого вы

только что вспомнили. Вместе вы проработали очень долго...

— 27 лет. Из детского

театра пошли с ним в «Ленком», но «за неправильное формирование репертуара»

Эфроса с должности главного режиссера вскоре сняли, и мы совершили серьезный

для того времени демарш (при советской власти такого быть не могло!): 20

актеров бросили руководству заявления об уходе одновременно. Как только нам

сообщили, что Эфрос снят, мы — хоп! — не сговариваясь, честное слово. Знаете,

кто среди нас был: Ширвиндт, Державин, Гафт, Збруев, Каневский...

— ...неплохая

компания!..

— ...Адоскин,

Яковлева, Дмитриева, Сайфулин. Бросили заявления — и фьюить!

|

|

|

С Евгением Матвеевым

в картине «Доброе утро», 1955 год. Роль Яши в этом фильме стала первой

киноработой Льва Дурова |

— Эфрос сильный был

режиссер?

— Анатолий Васильевич?

Гениальный — я бы его назвал Пушкиным в режиссуре. Таких сейчас нет — из

нынешних никто сделать психологический разбор не умеет. Я со многими

режиссерами работаю, но не понимают они зачастую, о чем речь, не-а, а это

театральная первооснова, поверьте, и я не стал бы так говорить, если бы не был

в этом уверен. Я, правда, этим чуть-чуть владею, совсем не так, как Учитель.

— У вас за плечами 53

года в кино и — страшно сказать! — около 200 киноролей: такое количество даже

трудно себе представить...

— Ужас!

— Как это вам удалось?

— А я знаю? Однажды

прикинул: в один год снялся в пяти картинах и еще в театре играл. Понимаете,

можно все, что угодно: главное — нигде не дать слабину, чтобы, когда приезжаешь

со съемки в театр, никто не догадался, что ты с дороги, усталый. Этого

допускать нельзя, и то же самое, когда на съемку летишь: прибыл — будь

стопроцентно готов. Не начинай причитать: «Ой, я сейчас отдохну, полежу, а

потом и снимайте».

— Это и есть

профессионализм?

— Конечно.

— Вы как-то сказали:

«Я никогда не халтурил и никогда не проваливался» — «доброжелатели» не

поспешили вас опровергнуть?

— Нет, и хотя дежурных

ролей на самом деле у меня было много, провалов не случалось — честно! Работать

кое-как я бы не стал — себя постеснялся бы.

— У вас, по-моему,

есть беспроигрышный рецепт успеха: «Даже в самой комической роли, — признались

однажды вы, — я всегда ищу драму: это верный признак того, что роль удастся»...

— Ну да — это школа

Эфроса. Придерживаюсь ее не только на сцене, но и в жизни: например, никогда не

прохожу мимо валяющегося пьяного — обязательно подойду. Почему? Да потому, что

я же не знаю, почему он пьет, почему дошел до состояния нечеловеческого —

может, судьба у него горькая... Ты хоть чуть-чуть его поддержи: подними, усади

на скамейку, спроси: «Вы сами дойдете домой или вас проводить?». Не бойся, что

испачкаешь кофту или дубленку дурацкую — Бог с ней!

Так и каждую роль надо

играть — искать в ней драматизм. Почему человек именно таким стал? Почему оказался

способным на мерзкий поступок? — эти вопросы надо задавать себе, даже когда

(дурацкое слово!) препарируешь негодяя. Вот в чем драма, предположим, Тибальта?

Существуют Ромео и Джульетта — университетская, говоря современным языком,

молодежь — милая, интеллигентная, образованная, и есть Тибальт, который

поддерживает многолетнюю клановую вражду. Он даже сам не знает, почему семьи

Монтекки и Капулетти собачатся, — ему это не важно, главное для него, чтобы

что-то варилось, — совсем как сейчас в нашей жизни. Ты думаешь: «Ребята, зачем

это вам?», а вот кому-то ведь на руку дрязги, конфликты, водичка мутная...

— Людям, чьих фамилий

мы не знаем...

— Ну да, но мы-то с

вами отлично понимаем, зачем понадобился Афганистан, зачем сегодня нужна Чечня.

Кому-то выгодно, чтобы варево в этом котле бурлило, хотя мы, как нормальные

люди, недоумеваем: «В чем дело? Какой интернациональный долг? Чего я

Афганистану должен?» — и я, хоть и плохо, простите, учился, очень хорошо

понимаю, что географически нам это не близко...

— Где Афган, а где мы!

— Что я забыл там, на

Востоке? Кому-то в том краю что-то понадобилось, и за это никто не ответил, а

когда такой Тибальт сам нарывается и его живот пронзает меч, он в

растерянности: как это? Он-то считал себя стальным, а оказывается, тоже живой и

ранимый. Вот и кровь, и жизнь утекает по капле. В этом драма, потому что

человек в последнюю секунду осознает: он такое же уязвимое существо, а не нечто

суперменистое.

«ГРУЗ 200» —

АБСОЛЮТНО БЕЗНРАВСТВЕННОЕ КИНО»

— Достаточно часто вижу вас на экране и должен заметить, что всем вашим

героям веришь беспрекословно, и у каждого из них есть характер. Буквально

позавчера, щелкая пультом телевизора, в 153 раз совершенно случайно зацепился

на одном из каналов за «Семнадцать мгновений весны», где вы снялись в роли

Клауса. Казалось бы, мерзавец, подлец, но как убедительно и как точно сыгран!

— Сперва я хотел

отказаться, дескать, зачем мне такая мразь? Что может быть хуже, чем

провокатор, доносчик...

— ...еще и такой

циничный...

— ...который входит в

доверие, завоевывает чью-то симпатию, вытаскивает человека на откровенность, а

потом отправляет на тот свет! Потом подумал: «Все-таки Лиознова — художник

серьезный, надо отказ свой аргументировать». Стал, одним словом, сценарий читать

и понял, в чем дело: мы с вами такое явление и в своем окружении знаем.

— Еще как!

— Клаус же

словоохотлив, болтун — вот Штирлиц и спрашивает его: «А писать вы не

пробовали?». У Юлиана читаю: «Нет!» — и думаю: «Оп-па, тут надо сделать большую

паузу. Буквально зрители не поймут, но что-то повиснет». Я делал паузу не очень

уверенную: типа хотел стать писателем, да не хватило таланта, и тогда

он...

|

|

|

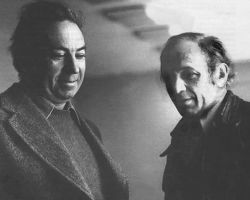

С Анатолием Эфросом. «Анатолий

Васильевич — гениальный. Я бы его назвал Пушкиным в режиссуре — таких сейчас

нет...» |

— ...решил

реализоваться в другом...

— Ну, что-то вроде:

ах, вы меня не признаете? По-вашему, я бездарен, да? Не захотели меня печатать?

Ну, я вам покажу. Понимаете, один человек говорит: «Ну, не стал я писателем или

артистом, и ладно — раз нет таланта, пойду на завод токарем» — и счастлив в

этой профессии, а другой желчью исходит: «За это я вам отомщу!».

— Лев Константинович,

годы идут, кинематограф совершенствуется, а мы по-прежнему смотрим старое кино,

и зачастую кажется (во всяком случае, мне), что оно лучше, эстетичнее, чище,

чем новое. У вас такого ощущения нет?

— (Задумчиво).

Есть. Знаете, когда-то я тоже в какой-то степени был хунвейбином и не признавал

всех этих «Кубанских казаков». Какое утешительное, думал, кино — с ума сошли!

— Какая безобразная

лакировка действительности!

— Ну еще бы — стране в

это время жрать было нечего, люди с голоду помирали, а тут груды фруктов и

овощей, которые собирали по всем окрестным селам, чтобы столы ломились...

— Розовощекие, красиво

одетые казачки на весь экран...

— И не стыдно, я

возмущался, пускать в глаза пыль, такую ахинею снимать, а сейчас смотрю: нет,

что-то в этом таки было.

Я приведу пример.

Однажды Сергей Бондарчук смотрел у нас «Брата Алешу» — по «Братьям Карамазовым»

Достоевского. Спектакль был очень жесткий, так скажем: я играл там

штабс-капитана Снегирева — это моя лучшая роль в театре. Бондарчук, как вы

знаете, человек был красивый, большой — пришел за кулисы мрачный, сел. Мы

спрашиваем: «Сергей Федорович, что, не понравилось?», а он: «Да нет, спектакль

гениальный, но, братцы, так же нельзя. Нож засадили в сердце и держите — ну

вытяните его на секунду, елки-палки, это же вынести невозможно». В ту минуту,

помню, меня мысль пронзила: «Ну да!». Так вот и с этими «Кубанскими казаками»:

и так у людей напряженная жизнь была (не жесткая, а жестокая), а мы что же —

давайте еще на экране добавим?..

— ...чтобы все надежды

убить...

— В том-то и дело! Я

же и сам снимался в этих, как их называю, полуцветных, полумузыкальных,

полухудожественных картинах. То экскаваторщика помощник, то комбайнера, но

персонажи мои симпатичные, и я глазастый такой, курчавый. Нет уж, пусть ленты

наивные, но в них изначально добро заложено, и никуда от этого не деться. Какое

бы, извините, дерьмо по сюжету ни снимали, а все равно финал оптимистичный...

— ...и какая-то мораль

присутствовала...

— Ну конечно.

— Лев Константинович,

а как вам нынешние картины? Недавно вот снова показали по телевидению «Груз

200» Балабанова — чересчур жестко, натуралистично, но чертовски, на мой взгляд,

талантливо...

— Мне плохо на этой

картине стало — по-моему, абсолютно безнравственное кино. Мне просто, извините (я

извиняться иногда буду, ладно?), как члену Академии кинематографии присылают

пакетами диски, которые следует посмотреть, чтобы оценить и фильм, и сценарий,

и роли мужские. В кинотеатр же не успеваешь ходить...

— Вы посмотрели «Груз

200» от начала до конца?

— Да, и везде 20 со

знаком минус поставил, причем делал это злобно.

— Подождите, но

режиссерская работа ведь классная?

— А мне, когда кино

безнравственное (заводится), плевать, какая она. Когда, извините,

девушку насилуют бутылкой от вина, для меня все кончается — это невозможно! — и

когда вскрывают цинковый гроб с афганцем, вытаскивают оттуда труп и бросают к

девушке на кровать, душит протест, и мне уже все равно, талантливо это снято

или же нет.

— Приходится слышать,

что у Балабанова не все с головой в порядке...

— Ну, Чацкого тоже

сумасшедшим считали — этот момент чреват... Как с головой у него, не знаю, но с

совестью явно что-то не то...

— В новое российское

кино вы в отличие от подавляющего большинства ровесников вписались блестяще, а

в сериале «Бандитский Петербург» (кстати, неплохом, на мой взгляд) сыграли

неожиданно роль киллера и сделали ее по-человечески убедительной, яркой. Вам

это интересно было?

— Да, безусловно.

Все-таки в такой ипостаси я никогда еще не кувыркался, да и киллер-то не

простой, он ловит в оптический прицел совсем уже нелюдя — Антибиотика.

Убийство, конечно же, есть убийство, и киллер есть киллер, но охотится он за

человеком совсем страшным — фактически зверем, так что моральное оправдание там

все-таки было.

|

|

|

Лев Дуров (сидит),

Андрей Миронов (справа), Юлиан Семенов (в центре) и другие в Ялте, 80-е годы |

— Вы понимали

мстителя, образ которого создали?

— Понимал, и

достаточно хорошо. Есть же вот, скажем, «Ворошиловский стрелок», которого

Михаил Александрович Ульянов блестяще сыграл...

— ...и фильм получился

прекрасный, правда?

— Мало того, если бы

довелось, я тоже таким «Ворошиловским стрелком» стал бы — не задумываясь,

пришлепнул бы подонков.

— Сколько лент,

столько и мнений: недавно вот Андрей Панин и Тамара Владимирцева сняли фильм

«Внук Гагарина»...

— Ой, замечательная

картина — Панин-старший там потрясающий!

— Прекрасный актер!

— Господи, как он

играет! Кстати, вы знаете, почему ее не выпускают на экран?

— Дочери вроде

против...

— Да не дочери —

сестры Гагарина: посчитали, что это надругательство над памятью Юрия

Алексеевича, и через суд добились запрета на использование его фамилии.

Какие-то оценки наивные — то же самое, что с памятником Шукшину в его родных

Сростках было, где он сидит босиком на земном шаре. Когда его мама это увидела,

заплакала: «Что же, у Васеньки сапог и ботинок не было? Нет, ни в коем

случае!». Скульпторы мнение старушки уважили и поставили памятник после ее

смерти. Наивно, наивно...

— В чем же проблема у

«внука» Гагарина — в том, что оказался негритенком?

— Дело не в этом — там

изумительный парень, маленький мальчик, играет детдомовца, который придумал,

что у него был знаменитый дед. Его спрашивают: «А почему ты уверен, что внук

Гагарина?», и, поскольку этот детдомовец еще и матерится, предупреждают:

«Только без мата! Только без мата». — «Ну, — отвечает мальчонка, — дед-то по

разным странам ездил: и в Африку в том числе, а там бабы на него вешались...».

Ему опять: «Только без мата!». Негритенок долго ищет нужное слово: «Он их

всех... говоря современным языком, перетрахал, и вот тут-то родился я». Это,

по-моему, так чисто, смешно, а сестры восстали: мол, надругательство над

памятью. Придрались к одной фразе — ой, Боже, и смех и грех!

«НАС БЫЛО ТРОЕ:

Я, БУДЕННЫЙ И ВОРОШИЛОВ. ПИОНЕРЫ, КО МНЕ!»

— Вы относитесь к той категории артистов, которые сполна испытали и

продолжают испытывать на себе настоящую, не придуманную, народную любовь...

— Ой, да ладно (смущенно),

ну хорошо...

— Согласитесь: таких

всеобщих кумиров немного — их можно пересчитать по пальцам...

— Дима, у нас один

пьяный всегда кричал... Правда, у него был орден Красного Знамени — старый, при

банте, и он, как примет на грудь, командовал: «Нас было трое: я, Буденный и

Ворошилов. Пионеры, ко мне!». Так вот, нас было...

— Какие самые яркие,

особенные проявления народной любви вы испытали?

— Когда люди

улыбаются, подходят на улице, приятно и славно, и когда просят автографы,

всегда останавливаюсь, даже если очень спешу, — а как же иначе? К тебе же с

приветом идут, а не с чем-то другим. Есть некоторые актеры, которые всех

отфутболивают: «Я устал, отойдите, не подходите!» — этого я не понимаю.

— Да, были люди в ваше

время!.. Я видел старую выцветшую уже фотографию, на которой копающие картошку

Ефремов, Табаков, Евстигнеев, Борисов и вы...

— Есть такая, но мы

там не картошку копали, а строили московский университет — березы сажали.

— Вот компания!

— Мы, правда, и в

колхоз студентами ездили, и есть фотография, где я с Олегом Борисовым на поле

картошку гружу. А как же — это все было!

— Я не случайно об

этом вспомнил — вы как-то сказали, что нынешние молодые артисты по сравнению с

тем поколением аристократов — настоящие пэтэушники. Не погорячились?

— Нет, и от слов этих

не отказываюсь. Тогда была действительно аристократия — Ливанов, Тарасова,

Грибов, Анненков... Своя у Вахтанговского театра, у Малого, у МХАТа...

— Ее сейчас меньше

стало или теперешние актеры просто другие?

— Это как в жизни:

была аристократия, а потом ее всю выбили, и где она? Исчезла потихонечку:

настоящую перестреляли, остатки вымерли. Великих и замечательных уничтожили, а

потом пришли разночинцы, мы, и стали бороться за новую правду. Поступали вроде

бы правильно, но многое, как водится, и наваляли. Почему? С одной стороны,

Эфрос, Любимов, Ефремов, которые выступали как корифеи и создатели трех новых

направлений, эту правду нашли, а с другой...

Мы что, собственно,

сделали? Сорвали занавес, сняли с театра ореол таинственности. Свободная

репетиция — заходи кто угодно, сидите, смотрите, и тем самым многое упустили.

Когда исчезла грань между сценой и залом, когда публика решила, что мы — свои,

это было неправильно, и дело не в том, что я против панибратства. Это ничуть не

унижает актеров и не делает лучше зрителей, но все равно творческая дистанция,

таинственность и загадка в театре должны быть обязательно.

Мы это убрали, а

сейчас пришло ПТУ — им вообще все до фонаря. Я вот еду недавно сниматься в Киев

с молодым московским актером, сижу и листаю сценарий, потому что концы с

концами не связаны...

— ...и текст наверняка

учите...

— Прилетел, ко мне

сразу подходят: «Через час уже в кадр», и вот я сижу с ручкой, кропаю, а он

меня спрашивает: «А вы что, перед съемкой читаете текст?». — «Вот поэтому, —

отвечаю, — у нас сериалы такие». — «Какие?». — «А вот такие», — говорю и

пальцем на него показываю. Он даже не понял, что я хотел сказать. Что вы

хотите: пэтэушник, хотя ПТУ — это же хорошо...

— Попробуй сейчас

специалиста найди!

— Потому что

профтехучилища разогнали — ни слесарей в результате нет, ни токарей, ни

маляров, ни плотников. В актерском деле, поймите правильно, я этим словом

обозначаю снижение профессиональных навыков. ПТУ — это ученик, и нынешние — они

все ученики, подмастерья, все на одно лицо, особенно женщины. Не хочу никого

оскорбить — может, такие требования время диктует?

— Это пройдет,

наверное?

— Вот если вам

показать то, что сегодня снимают, а потом спросить: как фамилия этой актрисы?

Ручаюсь, вы не ответите, и я вряд ли.

— Раньше мы знали: это

Никулин, а это Миронов, там Ширвиндт, здесь Дуров...

— Доронина,

Васильева... Ну конечно! В том-то и дело...

«АНДРЕЙ МИРОНОВ БЫЛ ВЕСЬ ИЗРЕЗАННЫЙ — ПОДМЫШКИ ИСПОЛОСОВАННЫЕ, И ЕГО МАТЬ ВСЮ

ЖИЗНЬ РАБОТАЛА НА ЛЕКАРСТВА»

— Была еще, очевидно, беззаветная преданность и любовь к профессии — вот вы

когда-то рассказывали мне, что Андрей Миронов снимал после спектакля рубашку, а

она была вся в крови...

— Это мы «Продолжение

Дон Жуана» играли. Он весь изрезанный был — подмышки исполосованные, и Марья

Владимировна — Миронова-то! — всю жизнь работала на лекарства. Какое-то жидкое

стекло — тогда же вообще ни черта не было! — за границей ему покупали.

— Миронов страдал

жутким фурункулезом?

— У Андрюши был

какой-то неправильный состав крови (я ничего в этом деле не понимаю), но

никогда, ни разу он не попросил: «Лева, поосторожней!». Спектакль был физически

прессинговый: в конце я его бил, хватал и толкал в зрительный зал, и если

иногда, так сказать, давал слабину и отворачивался, он начинал: «Лева, а почему

ты меня не швырнул в зал?». Я же не мог сказать, почему, но в следующий раз

вынужден был опять молотить его без всякого снисхождения.

После этого Андрюша

приходил в гримуборную, снимал черный бархатный кафтан, под которым белая

рубашка была вся в крови. Душ, одеколон... В кейсе у него всегда лежала чистая

накрахмаленная сорочка. Он одевался: «Левочка, цем-цем! Пока-пока!» — как будто

и не было ничего. Это повторялось каждый спектакль, но ни разу он не допускал

даже намека на халтуру.

— Мы говорили об

истинных интеллигентах, и думаю, вам повезло: вы их застали...

— Счастье!

|

|

|

Лев Дуров — Дмитрию Гордону: «Когда

люди улыбаются, подходят на улице, приятно и славно. И когда просят автограф,

всегда останавливаюсь, даже если очень спешу...» |

— Опять-таки жили чуть

ли не в одном доме с Рихтером...

— Ну, не в одном доме

— рядом. Кстати, только вчера говорил с его племянником Дмитрием Дорлиаком — он

в Париже живет, а так как Митя работал в нашем театре, дядя Слава стал для нас

своим человеком. Он был даже — такую говорю наглость! — нашим тапером — у

Митьки на дне рождения, когда начинались танцы, дядя Слава садился и начинал

играть: мы под Рихтера танцевали. Что вы, он был поразительный!

Однажды пришел молодой

джазист-пианист, и Митька к нему: «Поиграй-ка для нас!». Музыкант ужаснулся:

«Ты что!? Как же я при твоем дяде посмею?», а он все не отстает: «Ну, поиграй!»

— дядька, мол, где-то на кухне сидит, чай пьет... Тот сел за инструмент, взял

несколько аккордов — влетает Рихтер. «Кто? — спрашивает. — Что такое? Ну-ка,

ну-ка! Господи, потрясающе! Нет, я так не умею. Какая музыка изумительная! А

можно я тоже попробую, рядышком с вами сяду?». И давай они в четыре руки

какую-то джазовую мелодию наяривать. Рихтер в восторге был: «Боже, как это

хорошо! Как интересно!».

— Дистанцию он не

держал, свысока с собеседниками не разговаривал?

— Ой, свысока! Во

дворе как-то встречаемся, идет снег, и вдруг он снимает кепку, и снежинки на

его большую, извините, башку падают. У него же череп был грандиозный...

— ...мощный...

— Мощнейший! Я с

опозданием шапку стянул и стою, с ноги на ногу переминаюсь. «Святослав

Теофилович, — прошу, — наденьте, пожалуйста, кепку». — «Что вы, я вас так

уважаю!». Меня!..

— Без комментариев. Вы

и Раневскую ведь застали...

— Однажды меня

пригласили на прогон спектакля «Дальше — тишина», и я сидел в зале один.

— Она же там с Пляттом

играла...

— Два корифея,

грандиозные совершенно! Жду, короче, начала, и вдруг из-за кулис ее голос: «Там

кто-то сидит — это ужас какой-то! Дуракам полработы не показывают — Слава, я не

пойду». Плятт ей: «Фая, ну успокойся». — «Нет, ни за что! Говорю же, дуракам

полработы...». Ростислав Янович продолжает ее увещевать: «Это Дуров, артист

Эфроса». — «А-а-а, слыхала, слыхала... Да, по-моему, он не дурак. Ну ладно,

пойдем сыграем для него, что ли». Сидел я, скукожившись...

— ..фантастика!..

— ...потом отправился

за кулисы и спрашиваю: «Можно зайти?». Плятт заговорщицки: «Она тщеславная.

Зайди, зайди, Левочка». Я заглянул в гримерную: «Фаина Георгиевна!..». Она:

«Нет, это было ужасно, зачем вы сегодня пришли?», но говорила кокетливо.

P. S. За содействие в

организации интервью редакция «Бульвара Гордона» благодарит киевский ресторан

«Централь».