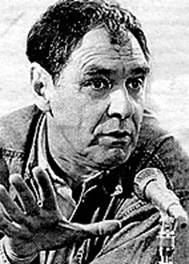

Кинорежиссер Александр Аскольдов

Сегодня большинство старых кинематографистов,

работавших в советское время, публично

расчесывают комариные укусы и выдают их за фронтовые раны… Среди них есть талантливые режиссеры, фильмы

которых снискали любовь зрителей не одного поколения. И все-таки они не

стесняются современников и создают мифы о том, как им тяжко работалось в

условиях тотальной цензуры и коллегиальной редактуры. Среди жалобщиков

встречаются благополучные, увешенные званиями и наградами, как рождественские

елки, Э. Рязанов. М.Захаров, А. Смирнов, С.Соловьев, А.Митта и другие, менее

именитые.

Больше всех меня поражает мимикрия восьмидесятилетнего Марка Захарова –

он, сначала публично сжег билет члена КПСС, а на похоронах Б.Елцина, стоя за спинами Д.Медведева и В. Путина, осенял

своё чело крестным знаменем. Мне хочется всем им, успешным при любой власти, в

укор привести судьбу кинорежиссера Александра Аскольдова и его выдающейся

кинокартины «Комиссар».

Все упомянутые выше режиссеры были членами Союза кинематографистов СССР,

но никто из них не вступился за А.Аскольдова и его фильм «Комиссар», хотя некоторые из них

могли это сделать по долгу занимаемых должностей в творческой организации. Поэт

сказал, что гений и злодейство не совместны… Еще как совместны!

Мне

пришлось столкнуться с А.Смирновым,

когда он после позорного Пятого съезда кинематографистов был секретарем СК

СССР. Он приехал во Владивосток по неизвестным мне делам и появился у нас в

студии «Дальтелефильм». У меня как раз положили на полку картину «Линия жизни

Галины Меркуловой» Я попросил Андрея Сергеевича посмотреть фильм, в надежде,

что он поможет разрешить конфликтный вопрос. Но он не нашел времени оказать

своему коллеге творческую помощь. Хотя сам декларировал, что все «полочные

фильм» будут рассмотрены конфликтной комиссией и выйдут на экраны.

В 1967

году состоялся просмотр выдающейся кинокартины «Комиссар», который едва не стал

последним в её многострадальной истории.

Казалось бы, сняв такой фильм, режиссер может считать, что прожил жизнь

не напрасно. Увы, до сих пор нет покоя в

душе Александра Аскольдова, не зарубцевалась на сердце рана, нанесенная 40 лет назад. Тогда выстраданная им работа была

представлена на суд коллег, начальства и «искусствоведов» в штатском. Совместными усилиями они похоронили

«Комиссара» заживо.

|

|

|

Александр Аскольдов |

« А в

американской киноэнциклопедии эта лента названа «шедевром киноискусства». Картина вошла во все мировые киноучебники, и только

на родине так и не получила должного признания. Если

следовать формуле, что «Господь Бог дает человеку ровно столько испытаний,

сколько тот может вынести», то Александр Аскольдов

получил их сразу за дюжину кинематографистов. Казалось бы, чего человеку надо

было? Перед ним, красивым, молодым, респектабельным

референтом, которого взяла под крыло всесильная министр культуры Фурцева,

открывалась блестящая чиновничья карьера. А

он взял и — первый — написал о Михаиле Булгакове. Потом вдруг все бросил и

пошел учиться на кинорежиссера, снял свой дебютный

фильм «Комиссар»... И с этого момента его жизнь превратилась в настоящий

кошмар. «Самая трагическая судьба нашего кино — это

Аскольдов», — уверен знаменитый мультипликатор Юрий Норштейн.

В дни 75-летнего юбилея (2007г.) Александр

Яковлевич приехал из Германии, где чаще всего живет, в свою московскую

квартиру. Из Киева ему позвонил Николай

Мащенко, поздравительное послание прислал Союз кинематографистов Украины. На

встречу с ним поехала и его любимая актриса и

надежный друг Раиса Недашковская. А вот из российского киноначальства

Аскольдова никто так и не поздравил». Я привожу интервью с Аскольдовым, которое

взял у знаменитого режиссера Дмитрий Гордон в осенью 2007 году.

Олег

Канищев

Владивосток, 2008г

Ваш «Комиссар» своими корнями уходит в Украину…

—Да, все натурные куски были сняты

там

— основная часть в Каменец-Подольском, часть в Цюрупинске под

Херсоном. Мы

побывали в этих местах, когда отмечали 35-летний юбилей картины.

Такое бывает только в женских романах, но мы узнали наш отель

«Украина», где было однообразное, но добротное меню. В местном кинотеатре, где

мы просматривали материал, выяснилось, что не только те, кто сам присутствовал

на съемках, но даже их дети и внуки знают, как снимали эту картину.

—Александр Яковлевич, вы же

и сами родом из Украины?

—Да, я родился в Киеве, и в

какой-то степени

мое детство связано с ней, пережил там много счастливых и трагических

моментов.

В статьях о себе не раз читал: «В пять лет Аскольдов уже все знал

про сталинизм».

Это, конечно, журналистское преувеличение, хотя я,

действительно, попал в эти жернова очень рано.

Мой

отец был директором большого завода, потом строителем — по его

инициативе

в Новосибирске возвели прекрасный оперный театр. Но папу

арестовали, и он бесследно исчез, а вскоре приехали и за мамой. Я

хоть и был маленький, не спал и из-под одеяла подглядывал, как проходил обыск.

Уходя, один энкавэдэшник сказал другому: «За мальчиком приедете

потом, когда

увезешь ее в тюрьму». Я догадался, что это обо мне и надо немедленно

убегать из

дома. Я тогда еще не научился завязывать шнурки, не мог открыть

английский замок

на входной двери. И вдруг мне впервые все это удалось.

Ночью

я шел по Крещатику. Была весна, цвели каштаны — с тех пор очень

плохо переношу

этот запах. Представляете, я, маленький ребенок, почти интуитивно

пришел

к дому, где жила многодетная еврейская семья — друзья моих

родителей. Увидев

меня, они сразу все поняли. Обняли, расплакались. Потом спрятали и

сохранили

меня для жизни.

После

войны, уже взрослым человеком, я искал этих людей, но оказалось, что их всех

расстреляли в Бабьем Яру. И когда я думаю, почему сделал эту картину,

то понимаю,

что да, был сюжет — рассказ Гроссмана, но где-то в моей памяти

звучала еще

и музыка другого сюжета. Я хотел выразить мои чувства к людям,

которых смутно

помню, но чью доброту и самоотверженность ощущаю до сих пор.

—А как вы вообще пришли в кино?

—Несколько лет я работал главным

редактором

Госкино, но умудрился не нагрешить. Это было время

значительных фильмов,

эдакий проскок счастья: «Застава Ильича», «Летят журавли», «Весна на

Заречной улице»,

«Два Федора», «Баллада о солдате». Кстати, я собственноручно

писал представление

Григория Чухрая на Ленинскую премию, а потом, во время его

ретроспективы, с

великим удивлением читал, что режиссера за эту картину исключили из

партии...

Я

имел отношение и к тому, что Тарковский сделал «Иваново детство». А

вы знаете,

что эту картину вначале снимал другой режиссер? Она не удавалась, было

много растрачено

денег. «Гиблое дело» передали Андрею Тарковскому, к нему подключили Андрея

Кончаловского, который, на мой взгляд,

по праву является соавтором картины.

Я их поддерживал как мог. И после этого

фильма Тарковский вышел на международную орбиту.

—Судя по всему, вам не встретился такой

чиновник, который бы помог?

—Знаете, нынче нет интервью или

воспоминаний

моих коллег без рассказов о мучениях, страданиях, сопротивлении цензуре. Очень

не хочется, чтобы вы причислили меня к этим страдальцам, которые сплошь были антитоталитарно

настроенными антикоммунистами. Как-то я прочитал

в интервью Андрея Смирнова, что его травили за «Белорусский вокзал».

Якобы этот фильм называли антисоветским, и

он протестовал. Увы, все благополучно

проглатывают эту недоброкачественную

стряпню, а знающие люди молчат. На самом деле, огромное количество кинематографистов тогда жило более чем благополучно. Денег тратилось столько, сколько невозможно потратить. Андрей Тарковский с первого до последнего кадра переснял «Сталкер» за государственный счет. А когда в Швеции он снял «Жертвоприношение» и надо было переснять всего лишь один кадр, продюсер ему сказал: «Ноу, господин Тарковский, с этим вы уже ничего не сможете сделать».

У

меня также была сложная ситуация в Германии. Я лишь на один день

опоздал со сдачей

сценария своему продюсеру — почта напутала, и тот отказался мне платить.

Работал я над сценарием шесть месяцев, а судился потом три года.

(Тогда мне

все друзья-кинематографисты сказали: «Ты проиграешь, здесь никто

никогда в этих ситуациях не выигрывает». Но я свои деньги отсудил). Советская власть

создавала для киношников тепличные

условия. Я как-то сказал, а Ролан

Быков этот афоризм растиражировал,

что люди сегодня расчесывают

комариные укусы и выдают их за фронтовые

раны.

—Вы как-то обмолвились, что хороший фильм должен быть многослоен, дабы каждый зритель мог взять в нем со своей полочки то, что ему более все го необходимо. Вы и в «Комиссаре» ставили перед собой такую цель?

—Да. Мне кажется, этот фильм, как бы выстроенный на истории еврейской семьи, не только о ней. Он о многом, но в основном о

любви к женщине, к человеку вообще, к

своему дому. Ведь в мире идет тотальное

разрушение института семьи. У меня

три внучки, и я постоянно думаю, что будет с ними. Мы не знаем, как им помочь,

не имеем права ставить барьеры перед их поступками, желаниями — они живут по новой схеме. Но я традиционалист — проповедник привычного образа семьи.

—На Западе вашу картину воспринимают

прежде всего как антивоенную...

—Она такая и есть. У нас в жизни и искусстве было

несколько «священных коров». Одна из них — гражданская война. Сколько есен о ней

пели, даже балеты танцевали... Мы до сих пор упиваемся «Белым солнцем пустыни»,

где мусульманин отстреливает людей, как мух, не задаваясь мыслью, что в основе

всего этого — глубочайшая безнравственность. И сегодня мир не знает, как расхлебать

кашу, им же заваренную. Поэтому во мне зрел протест против

героизации гражданской

войны и войны вообще. Хотелось сказать и о любви к своей земле. Знаете, солнечный, ясный день на

берегу роскошного синего или зеленого моря

очень просто полюбить. А я обожаю

серое дождливое небо, моросящий

дождь и эти убогие хаты, где живут

теплые люди. Выбирая этот сюжет, вы

должны были понимать, что он не

может пройти. На что рассчитывали?

Да

уж, какая еврейская тема в 1966 году! Это нынче она стала конвертируемым товаром. Так, американец Норман Джуисон снял в 1971 году мюзикл «Скрипач на крыше», и там герой такой сексапильный еврей двухметрового роста, 32 белоснежных зуба во рту... Полная чушь и бред. ... Даже сейчас, опрокидывая память и возвращаясь

к «Комиссару», думаю: «Какого черта я с этим связался? Сделал бы 10 картин,

прожил бы несколько хороших фильмов».

Этот

сценарий изначально был непроходной. Представьте, сколько разных

инстанций,

включая и ЦК КПСС, портили мне жизнь. И везде говорили: «Ты хороший мужик, зачем

тебе сдались эти евреи?». А ведь я тогда приготовился к другой картине и

безумно жалею, что она не состоялась. Там было два героя, на эти

роли уже и

актеров подобрали — Николая Черкасова и Бориса Чиркова. Но однажды

приятельница

моих родственников сказала, что вчера читала рассказ «В городе

Бердычеве» Гроссмана и очень по-своему, перевирая, пересказала

его сюжет. На следующий день в библиотеке

Союза кинематографистов я взял его — там было всего-то семь страничек...

Я

страшный самоед и умучивал своих сотрудников до слез: мне мало что

нравилось

в фильме. Кроме непроходного сценария, была масса других нерешаемых проблем. Например, нужно было набрать еврейских детей. А как это сделать? Дать объявление в газетах и на радио? Но попробуй-ка в 1966 году написать: «еврейские дети»!

Мы

приехали в Одессу, где были размещены объявления о наборе, и

начали смотреть

претендентов. Навалом пошли одесские мамы со своими детьми, потом

эти мамы

пошли в гостиницу, говоря примерно следующее: «Ну хорошо, вам не

нравится мой

ребенок. А как вам я?». Затем музыка. Кинулись — нет еврейской (как,

кстати, и китайской),

все размагничено. Вскоре Краснознаменный

ансамбль вновь разучивал «Интернационал» на китайском языке, так как мы

на время помирились с КНР. А вот с евреями — нет.

—Как вы подбирали актеров?

Вначале у

нас были другие варианты. Фамилий называть не буду — эти люди по разным

причинам отказались от ролей в моем фильме (хотя потом снимались где только

можно). Но когда я писал сценарий, в моем представлении сразу были

только Нонна

Мордюкова и Ролан Быков. Ролана уже нет, но в моем фильме остался его герой:

маленький, плешивенький, такой не защищенный. Это просто уникальный

актер,

неимоверного таланта! Но для меня еще очень важно единомыслие с

артистом. Знаете,

я каждый день мысленно разговариваю с ним. Мы ведь вдвоем затеяли новую работу и были на пороге дня,

когда должны были сказать: «Мотор!». Я

очень просил его не умирать. Он пообещал, но слова не сдержал.

В

роли комиссара Вавиловой я не видел никакой другой актрисы, кроме

Нонны Мордюковой,

хотя понимал всю сложность работы с ней. Ее, кстати, Британская энциклопедия

назвала одной из 10 лучших актрис XX века именно

за роль в «Комиссаре».

И первое время зрителям казалось, что главные в фильме — Мордюкова,

с ее могучим

талантом, Быков, с его актерской универсальностью. И только где-то

из-за кулис

выглядывает некое очаровательное существо. Но если вы сегодня

пересмотрите

картину, то заметите: произошло феноменальное смещение акцентов.

Сегодня Рая

Недашковская как бы отодвинула всех и стала главной героиней. И

получился фильм

о материнстве и любви.

—Как вы отыскали Раису Недашковскую?

—Я не мог найти актрису на роль Марии, жены

Магазаника-Быкова. Та, которая была выбрана, мне не нравилась. И вот я проезжаю

через Одессу, и мой приятель Георгий Юнгвальд-Хилькевич, работавший на местной

киностудии, говорит: «Я сейчас снимаю одну картину. Хочу тебе показать, посоветоваться».

Я посмотрел материал. Мне он не понравился, но я всегда стараюсь понять,

что можно сделать. И мы с Жорой довольно конструктивно поговорили. Мне там ужасно не понравилась

актриса: рыжие волосы, в каком-то шлеме, на

мотоцикле — она мне показалась

фальшивой. Это и была Раиса

Недашковская. Мы назначили друг другу

свидание в гостинице. Спустились в

ресторан, и, я помню, что публика

смотрела только в сторону

Недашковской. А один из посетителей

все время сверлил меня ненавидящим взглядом

и мешал нашему разговору. Я присмотрелся

— это был ныне покойный Фрунзик Мкртчян. По этому поводу я, конечно, претерпел

много волнений. В общем, мы с Раей

улетели в Каменец-Подольский,

сделали там фотопробы, и я позвонил в Москву директору студии: «Я заменю актрису!». В то время сделать это было практически невозможно — такое сходило с рук разве что Бондарчуку, Пырьеву или Ромму. Тем не менее Недашковская вошла в эту очень сложную группу, которая сначала ее не приняла, а потом нежно полюбила.

—Почему вы называете группу сложной?

—Потому что постановочная группа у меня была с бору по сосенке. В принципе, фильм невозможно снять, не собрав ее «под себя», но мне это сделать не дали. Группу сформировали в ялтинском филиале киностудии Горького, куда ссылали проштрафившихся, как на рудники. И началась тотальная пьянка и прочие прелести.

—Что для вас было самым сложным в

съемках?

—Одна мз самых трудно решаемых сцен — с табуном

лошадей. На место съемок

под Херсон сначала выехали конники вместе с дрессировщиком, который

имел покадровый

план того, что ему нужно сделать. Но когда мы прибыли следом, выяснилось, что

всадники пьяные, лошади раскованные, а дрессировщик вообще до места не доехал

— запил по дороге. Там был настоящий ад: запредельная жара, в заболоченных

местах, где мы снимали, нас сжирали комары. Меня лягнула лошадь, поврежденная

нога почернела, и я передвигался

на костылях. Остановиться и заняться травмой было невозможно, хотя меня пугали

гангреной.

А

еще я пообещал Мордюковой обязательно снять сабельную атаку, и

она тренировалась

на лошади, каждый день спрашивая меня: «Ну когда?». — «Не сегодня, потом». И в

последний съемочный день я развел руками: «Мы не будем это снимать».

Не передать

обстановку, в которой мы работали.

Картину тормозили,

приезжали

бесконечные комиссии.

Грозные телеграммы

из центра,

еще не дойдя до меня, становились

известны всей группе. Попробуй-ка после этого собери и мобилизуй сотрудников, которые

считают тебя крейзи. Но мы играли в эту игру — съемки фильма — очень искренне,

и люди преображались прямо на глазах:

вчерашние алкаши с ялтинской

студии протрезвели

и

стали первыми помощниками. Наблюдать

это человеческое

пробуждение было для меня

ни с чем не сравнимым счастьем. Потом появился пьяница-замдиректора

— капитан КГБ в отставке.

Это единственный человек, которого я не

позвал на премьеру. Он мне сам

позвонил и спросил: «Ну, вышла

наконец наша картина?». Я положил трубку

— не мог преодолеть чувство брезгливости.

—В конце фильма есть сцена,

когда евреев гонят на смерть.

—Это было впервые в кинематографе,

намного

раньше, чем у Спилберга. У меня есть давняя статья из газеты

«Тайме», в которой

сказано, что Спилберг великолепно скопировал два красных цветовых пятна из фильма

Аскольдова «Комиссар». Это правда. «Проход обреченных», как мы его

называли,

не был выписан в сценарии, он был закамуфлирован. Мы приехали в

замечательный украинский городок Каменец-Подольский и узнали, что местная

еврейская община очень обижена,

так как хулиганы сожгли синагогу.

Ни

один еврей не захотел принять участие в нашей съемке (никто из них

просто не верил,

что такой фильм можно снять в нашей стране). Что делать?

Я

посылаю телеграмму секретарю ЦК Украины Скабе

(помню дословно): «Товарищ Скаба, мы снимаем фильм о революции и хотим показать не только страдания простых

людей, но и как еврейская беднота примыкала

к восставшему русскому народу. Помогите нам!». Сверху поступило распоряжение организовать массовку: «Выделить для съемок «Комиссара» по два еврея с фабрики, завода, кожкомбината», — но собранные люди все равно не хотели ничего делать. И тогда перед ними выступила Нонна Викторовна Мордюкова: «Товарищи евреи! Как вам не стыдно? Мы снимем очень хорошую картину, и она обязательно выйдет!».

После чего мы сняли

этот фрагмент, и он преследовал нас 21 год.

Из-за него, по сути, фильм и

пострадал. Когда работа была

завершена, мне на разных этапах приемки

было предложено бесчисленное количество

поправок, и главная — убрать сцену

«прохода обреченных». Говорили даже,

что нужно переделать евреев на татар. Я

не сделал ни одной поправки, потому что прекрасно понимал: сделав хотя бы одну, вынужден буду сделать вторую, третью, четвертую... И картина умрет.

— Кто именно вас преследовал? Партийные

боссы или КГБ?

—В Комитет госбезопасности

меня никто не вызывал.

А вот с партийными

вождями

общаться приходилось, вплоть

до Генерального секретаря

Михаила Горбачева,

с которым мы хватали

друг друга за грудки.

Я ему объяснял,

что такое пролетарский интерна

ционализм и что такое Карабах, а он мне говорил: «Нет, ты ничего

не понимаешь!». Как раз я-то понимаю... Но мою картину

убили

коллеги, а не власть.

Если бы в искусстве была солидарность,

никто бы нас не убивал Да, щипали

бы, трепали

бы, но серьезно по

калеченных судеб могло и не быть. Увы, ушла профессиональная солидарность,

которая спасала

русский кинематограф

в 20-е, в

очень трудные

30-е годы и даже в безнадежные 40-е. А вот когда стали вкусно жить — как у Райкина в интермедии про дефицит,

который не для всех, — они про все забыли. У великого Гроссмана, которого я боготворю, есть

фраза: «Умирая, в бреду он воскликнул: «Меня задушили

в подворотне».

Эту картину задушили в подворотне — тогда ее никто так и не увидел.

—Другими словами, положили на полку?

—«Комиссара» показывали один-единственный

раз в сентябре 1967 года на студии Горького, где ее смотрели под свист и улюлюканье.

И такого публичного провала не было со времен, извините за сравнение, «Эрнани»

Гюго и чеховской «Чайки». После просмотра люди «текли» мимо меня.

На следующий

день три четверти студийных работников, в том числе и почему-то поголовно все евреи, перестали со

мной здороваться.

Я

тогда многого не понимал и некоторые ребусы до сих пор не могу расшифровать.

Для меня загадка, почему люди из моего

профессионального цеха, тогда пришедшие на просмотр, — например, Элем Климов, Андрей Смирнов и прочие — или промолчали, или 20 лет обгаживали картину.

Так, несколько лет назад в Берлин

приезжала группа кинематографистов

«Мосфильма». Показывали и «Дневник

его жены», в котором Смирнов как бы

играл как бы Бунина. И он выступал и,

изгаляясь, сказал: «Я был членом

жюри Берлинского кинофестиваля, когда

Аскольдов привез туда свою картину

«Комиссар». Знаете, как ей дали

приз? А я вам скажу. Я купил водки, привез

икры, напоил все жюри и выпросил для

него приз». И ни один человек в зале не встал и не сказал: «Как вам не стыдно, господин Смирнов!».

Я не лез в карман и не доставал свидетельство,

что на том фестивале картина получила не один, а — беспрецедентно! — четыре приза. Более того, один член жюри потребовал присудить за нее не «Золотого медведя», а Гран-при... Но Смирнов встал и от имени

Союза кинематографистов попросил вообще ничего не давать.

В

свое время «Комиссар» также был выдвинут на «Нику» в 11

номинациях. Я счастлив,

что «Нику» получила Рая Недашковская, но вот режиссеру и автору сценария не дали. Да я и не пошел на

церемонию, так как знал, что там будут такие расклады.

Помню,

мы были на кинофестивале в Японии, и на следующий день после показа нашего

«Комиссара» ехали в метро. Казалось бы, какое дело японцам до

Недашковской?

Но в каждом вагоне метро висели ее огромные портреты — метр на

полтора. Сидели

аккуратненькие японцы в галстуках и переводили взгляд с портрета на

живую Недашковскую.

Выходим на перрон, на котором

собралось человек 100, — и все поглядывают на нее.

—У них, наверное, звезды так просто в

метро не ездят... Что до коллег, может,

они не могут вам простить того, что ваша

картина имеет прекрасную репутацию на Западе?

—Это единственная советская

картина, которая

была в широком американском прокате, — она прошла в 126 городах Америки. А в

Сингапуре и на Тайване наш «Комиссар» вообще был первой показанной там

советской картиной. В Республике Корея, когда я прилетел на показ

фильма, меня

в аэропорту сопровождало несколько десятков полицейских, потому что я оказался

первым гражданином СССР, ступившим на ее землю. Наш фильм награжден призом киноорганизации «Интерфильм» -

всемирного Союза церквей, который для меня

главный среди всех наград. А ведь я снимал

«Комиссара», когда у меня в кармане

был партбилет, снимал с убеждением, что

это фильм о религиозной толерантности.

Если

помните, на площади, глядя «друг другу в глаза», стояли костел,

православный храм и синагога.

И Мордюкова-Вавилова с новорожденным ребенком идет из православного храма, встречается с ксендзом и входит в синагогу. Все это решено прекрасной музыкальной симфонией с переплетением национальных тем Альфреда Шнитке. И вдруг, совершенно неожиданно для себя, я узнаю, что избран почетным членом «Интерфильма». Таких людей в мире всего трое: им за 90, мне еще пока нет.

—Вы не

единственный советский режиссер, картину которого положили «на

полку». Но над вами, кажется, даже был

суд?

— Да. Но

сначала меня уволили с работы. Кстати, в моей трудовой книжке до сих пор жирная

синяя печать уволен по статье

«профнепригодность». А потом я получил повестку в суд. Меня обвинили в том, что я

совершил хищение государственных средств в особо крупных размерах,

сняв такой

фильм. Разбирательства затянулись на четыре года, полных

нервотрепок и абсурда.

Увы, в так называемом Союзе кинематографистов это никого не

интересовало. Я потом лет 10 не ходил в Дом кино — мне там

было некомфортно, хотя я член оргкомитета Союза, то есть один из тех, кто его

создавал.

—Это правда, что вы писали письма секретарю ЦК КПСС Суслову?

—Все время. Поверьте, это были не слезливые

послания. Меня принимали разные

люди и вразумляли: мол, смирись, другого решения не будет. А потом

как-то вечером мне позвонил рыдающий монтажер и сказал, что жгут нашу

картину. Бежать на студию?

Бесполезно! Я позвонил помощнику Суслова и

говорю: «Была уже страна, где жгли книги. Мы докатились до того, что у нас жгут фильмы». — «Пишите Михаилу Андреевичу».

Я всю ночь писал

письмо, утром передал этому помощнику —

Петру Гавриловичу Степанову, светлая

память ему. И тогда возле власти

были разные люди. Он спустился к

первому, главному подъезду ЦК, что

ему не полагалось, взял у меня это письмо и сказал: «Позвоните через

час». Суслов наложил резолюцию: «Товарищу Романову (председателю Госкино). Прекратите

безобразия с Аскольдовым!». Поэтому

наша картина не вся, а частями сохранилась...

—К кому вы еще обращались, кроме «серого

кардинала» Суслова?

—Я не терял надежды на то, что

можно что-то

доказать и чего-то добиться. Когда к власти пришел Андропов, судя по

всему, человек

достаточно просвещенный, я ему написал очень серьезное письмо, на которое была

весьма благожелательная реакция. Но Андропов умер, и все завертелось в обратную

сторону. Пришел Горбачев, я написал ему очень прочувствованное письмо — мы

же с Михаилом Сергеевичем в молодые годы пересекались: когда я учился в

Московском университете, в военных лагерях мы лежали за одним пулеметом. Но

результат был обратный тому, на который я рассчитывал, — у меня начались очень

серьезные неприятности.

Потом

к власти в Москве пришел Ельцин, которому я также написал. И Борис Николаевич

второй раз исключил меня из партии за

еврейскую картину с формулировкой:

«За нарушение ленинских норм жизни».

Это произошло 20 ноября 1986 года.

Я предвидел такой поворот событий и на

это бюро не ходил, а написал письмо, что

«я вашей партии неподсуден, верю только

в свою правоту, в то, что эта картина, которая говорит о деформации межнациональных

отношений, необходима нашему государству, народу и партии». Но было открыто новое уголовное дело по старым обвинениям.

Через

несколько лет в киноэнциклопедии написали: «Повторное исключение из партии

относится к области легенд, которые сам режиссер не спешил ни

подтвердить,

ни опровергнуть». Но ведь только перед августом 1991-го я получил из Генеральной прокуратуры бумажку, где говорилось,

что, оказывается, я не был виноват и за

отсутствием состава преступления все уголовные

дела против меня закрыты...

—Как же удалось пробить эту глухую стену?

—Наступил

1987 год. Шел Московский международный фестиваль, на который прилетели такие звезды,

как Де Сантис, Ванесса Рейдгрейв, Стенли Крамер, Габриель Гарсиа Маркес,

председателем жюри был Роберт Де

Ниро. И вдруг я случайно узнаю, что в Союзе кинематографистов будет пресс-конференция. Думаю: «Пойду и, наконец, все им расскажу». Обычно жена меня отговаривала, так как у меня не было картины — главного доказательства. Но тут выяснилось, что фильм все-таки есть, хоть и в отрывках...

Эта

пресс-конференция была закрытым мероприятием, но милиционер на входе

почему-то не спросил у меня приглашения, и я беспрепятственно вошел в зал,

где царила атмосфера вселенской радости и

веселья: софиты, телевидение, распивание

напитков... Все эти люди уже съездили

в Америку, Западную Европу, уже Элем

Климов устроил свою ретроспективу в Париже,

Лондоне и еще где-то.

Я

сел на какой-то телевизионный реквизит, задремал под этими софитами и вдруг

слышу, какой-то иностранный

журналист задает вопрос: «Скажите, господин Климов, все ли «полочные» картины уже выпущены на экран?».

Вы,

наверное, знаете, что существовала так называемая конфликтная

комиссия, которая

якобы просматривала все запрещенные картины, решая их судьбу. Все это была чистая фикция. Сверху было

сказано: «Надо выпустить весь этот мусор».

Поэтому собрали определенных людей,

которые автоматически подписывали бумажки.

Когда

я услышал, как Климов уверяет журналиста, что с порочной .практикой покончено и

так далее и тому подобное, меня переклинило. Я встал и по ногам

пошел к президиуму.

До сих пор помню, как белели лица секретарей Союза. «Элем, — говорю Климову, —

дайте мне слово». А в это время выступала дама, потом оказалось, что это Ванесса

Редгрейв. Ну откуда мне было ее знать? Плохо соображая, я тянул у нее из рук

микрофон, а она не отдавала: мол, ее очередь говорить... Есть кадры, снятые в этот

момент, — они вошли в немецкий фильм, посвященный «Комиссару».

А

потом я толкнул спич, что-то типа того, что 20 лет назад я честно снял картину о боли человеческой, о толерантности. В фильме снимались большие актеры. Я хочу, чтобы сегодня ее посмотрели и сказали, чего

она стоит. А Климов мне шепчет: «Ну,

вы знаете, что Горбачев против вашей картины и сказал, что она никогда не выйдет». Я не люблю нецензурную лексику, но откуда-то выскочило: «А мне на вашего Горбачева...». На следующий день Горбачев принимал Маркеса, и тот сказал, как мне

передали, что от имени Де Ниро, Де Сантиса

и всей этой компании требуем показать

фильм Аскольдова.

В

Доме кино, где меня исключали из партии, появилось объявление в половину

тетрадочной странички: «Завтра состоится в Белом зале показ...». Я очень

расстроился

из-за подобного объявления, но старый кинематографический «волк»

Владимир Марон,

директор фильмов, подозвал меня к себе и загадочно сказал: «Это

очень хорошо,

что такое маленькое объявление, которое как бы никто не читает.

Увидишь, завтра

здесь будет вся Москва!». Я даже позвонил Рае Недашковской в Киев:

«Немедленно

приезжай!», и она примчалась.

Выступил

я 9 июля, а 11-го показали картину «Комиссар» — без перевода, кусками. Мне

трудно объяснить, что было! В общем, это стало центральным событием кинофестиваля,

о показе написали все газеты

мира. Например, 13 июля вышла очень объективная статья в «Нью-Йорк таймс». Дальше

все происходило, как в сказке, — уже во время последовавшей за просмотром пресс-конференции

пришла телефонограмма: «Есть разрешение. Картина «Комиссар» выйдет в прокат».

Но

даже тогда, в 1987 году, когда картину разрешили «снять с полки»,

наши «революционеры»

из Союза кинематографистов Климов и Смирнов требовали вырезать фрагмент

холокоста. Проката фильма так и не было, в телеэфире его почти не

увидишь...

—Вы сейчас работаете в Германии. Как

вам там живется?

—Никто из

наших кинематографистов на

Западе не прижился. Это очень жестокий и очень чужой нам мир.

Оговорюсь, у меня

особые чувства к Германии, потому что эта страна дала мне возможность работать,

тогда как родина, которую я люблю, ее лишила, не заметила,

выпихнула. А там

помнят. На празднование 35-летия «Комиссара» приехал президент

Федеративной

Республики Германия господин Раух, сказал теплые слова. По случаю юбилея фильма в

солидной берлинской газете была полоса, посвященная ему.

В России помнить не

хотят. 15 лет эта картина была вычеркнута из

всех искусствоведческих работ о кино и справочников. В вышедшем к 100-летию российского кино

кинословаре о «Комиссаре» всего одна

строчка. Причем упоминается он в очень странном

для меня разделе — «переоцененные

фильмы». Бывает уцененный товар — это

я понимаю, а «переоцененный» фильм? В общем, этой картины в России до сих пор не существует. Грустно! Ведь мы делали ее не для западного успеха, а для себя и своих людей. А нас за это ударили

кувалдой по голове.

В самые трудные годы вы поддерживали своего мужа (вопрос к жене режиссера Светлане Аскольдовой). Он сильный и смелый человек, но у

него, наверное, тоже были минуты отчаяния...

- — У Саши всегда перед глазами пример его мамы. Перед самой войной

она вышла из тюрьмы. Ей, врачу по специальности, работать,

не давали,

и она мыла горшки

в яслях. Когда началась

война и немцы подошли к Москве, многие

побежали, а она стала одним из организаторов донорского

движения. Ее даже наградили

орденом Красной Звезды. И Саша был все время при матери.

Она сдавала

кровь, ей давали какой-то обед, и она им кормила сына, чтобы мальчик не умер. Потом заведовала детскими яслями, что напротив Новодевичьего монастыря.

Ей Саша посвятил свой фильм «Завещание», на премьере которого

было

две с половиной тысячи

зрителей и сплошные рыдания.

—Вы, кажется, познакомились

в студенческие годы?

—Да. Александра не хотели

принимать в университет из-за

того, что отец расстрелян, считали сыном

врага народа. Аскольдов был вольнослушателем филфакультета. На втором курсе его все же официально

оформили, так как он сдавал все предметы на одни пятерки. Потом учился в аспирантуре! Литературного

института, который в то время был центром интеллектуальной

и передовой мысли, — там преподавали Па

устовский, Светлов.

Александр

увлекся Булгаковым, а материалов никаких. И тогда он пришел на переговорный

пункт, где в будках лежали телефонные книги, и стал звонить всем однофамильцам,

спрашивая: «Скажите, вы имеете отношение к Михаилу Булгакову?». Кто-то бросал трубку,

кто-то еще что-то говорил,

но Аскольдов не прекращал свое занятие, пока не услышал в ответ: «Да, я его вдова!». Через пять минут он был у Елены Сергеевны Булгаковой.

Помню,

как мы, два аспиранта, купив в подарок шашлык, явились с кастрюлькой и просидели у

нее весь длинный вечер. Потом Саша у нее дневал и ночевал, он очень помогал

Елене Сергеевне. Вместе они собирали архив Булгакова, все регистрировали. Ведь

еще ничего не было издано. Дома у нас под кроватью три года пролежала часть

рукописи булгаковского «Мастера и Маргариты» — чтобы роман каким-то

образом

не пропал, Елена Сергеевна разделила рукопись и раздала надежным

людям. Аскольдов

же написал и первую статью о Булгакове. Елена Сергеевна переплела какие-то

отдельные произведения супруга и подарила нам эту рукотворную

книгу с посвящением:

«Донкихоту Саше в память о сегодняшнем дне». Он так и остался донкихотом. А какое

у него было выступление в Колонном зале к 100-летию Булгакова!

—А как

это уживалось в нем с его работой чиновника?

—А вы знаете,

когда Александр Яковлевич

служил высоким чиновником, он был беспартийным, в партию написал

заявление,

уже поступив на Высшие режиссерские и сценарные курсы. Как-то на

заседании оценочной комиссии Министерства кинематографии обсуждали один

из последних, не очень удачных фильмов Ивана Пырьева. Но лишь один Аскольдов, еще совсем молодой, сказал, что выше

третьей категории этот фильм не тянет, и ушел в свой маленький

кабинет. Заходит

к нему Пырьев со своей палкой и как стукнет по столу, разметав все

бумаги: «Уважаю!».

Очень

его уважал и Сергей Герасимов, который помог провести сценарий «Комиссара»

сквозь все бури и спас фильм, когда его уничтожали физически. Спасенный

негатив картины был глубоко запрятан,

никто и не знал об этом. Герасимов звонил

ему даже из больницы: «Сашенька, я

вернусь, и мы добьемся!». А через три дня

умер. Он знал, за что заступается. А ведь в это время коммунистический босс Москвы Гришин кричал Александру Яковлевичу: «Вы против ленинского интернационализма!».

Поддержали

Аскольдова некоторые люди

науки и литературы. В кино — Владимир Басов. Мы с ним познакомились в

самое тяжелое

время, когда фильм уже был закрыт. Володя как раз сделал «Щит и меч», и у него были

невероятные гонорары. Он нас возил на все заседания Бабушкинского суда на своей

«волге». Когда он со своей женой — красавицей Титовой, туда являлся, другие

заседания суда останавливались — все бежали на них смотреть. Но сам суд — это было

что-то ужасное. Когда такие люди, как Нонна Мордюкова, Ролан Быков, защищают

Александра, а в ответ...

Среди

поддерживающих людей был и Олег Ефремов. Сашу же хотели арестовать, уже

даже выписали ордер. Как-то вечером нам позвонил Ефремов и сказал: «Пусть он

сегодня не ночует дома». Кто-то проговорился ему, а Олег не

забыл, что Александр

Яковлевич был одним из тех, кто способствовал открытию театра «Современник».

Он тогда работал в отделе театров. У нас до сих пор хранится письмо литовского

режиссера Жалакявичуса за несколько дней до его кончины: «Ты изменил мою жизнь, а что сделали с

тобой?». Его друзьями был кинорежиссер Михаил

Швейцер, драматург Алешин. Ну а

демократ Ельцин буквально его

задушил.

—И это вас подстегнуло

уехать?

—Мы не уезжали целенаправленно. Не

эмигрировали. Ведь наша дочь Марина защитила диссертацию о Гроссмане —

она литературовед. До сих

пор живет с тремя дочками в Москве,

периодически приезжая к нам. А в

Германию Александра Яковлевича

позвали преподавать, консультировать. Сняли

квартиру и дали работу. Мне как литеоатуоовелу-амеоиканисту

предложили в университете

аспирантов, и я там писала свою

очередную книгу. Это в Германии такой

академический и культурный обмен, по которому

приглашают крупных писателей, режиссеров,

художников на три месяца, на полгода. Мы там были почти год, а вернувшись в Россию, увидели — никакой работы, все со

страхом смотрят на него. И мы снова

уехали...

С

тех пор большую часть времени мы проводим в Германии. Там

Александр Яковлевич

хорошо принят, как, впрочем, и в других странах, — например, он часто читает лекции

в Академии кино Швеции. Газеты пишут о нем со словом «гениальный». Они помнят,

какой гром произвел его «Комиссар» во всем мире: и на Роттердамском

фестивале, и в Берлине, где с ним в конкурсе были фильмы Спилберга и Вайды.

Аскольдова тогда разрывало ТВ, даже узнавали на улице. Он очень

дружен с известным

кинорежиссером Вимом Вендер-сом, написал роман «Возвращение в Иерусалим»,

который имеет рецензии и переводится на другие языки. Уже готова

и автобиографическая

книга. А как ему жить в Москве,

когда вокруг него сплошная ненависть?

Ролан

Быков о нем писал: «Аскольдов делал эту картину поразительно одиноко, и все, кто

поддерживал его, предали его, когда она вышла. И его стали бить. Вы знаете, и нас

всех били, но так жестоко не били никого. Его ведь били

чиновники как своего,

предавшего их клан чиновничества, этих душителей подлинного искусства и

творчества... Помню, когда началась перестройка, то единственный позор,

который

был за времена существования нового секретариата Союза кинематографистов,

— это то, что новые

секретари, освобождавшие картину за

картиной, предложили ему переделки в «Комиссаре». Я не знаю человека, больше пострадавшего в нашем искусстве, чем Аскольдов».